Otto F. Walters Roman Die Verwilderung steht schon lange bei uns im Regal. Ich bin nicht sicher, wie es dahin gekommen ist. Eventuell ist es das Exemplar meines Bruders Adrian; ich kann mich gut erinnern, dass er das Buch vor vielen Jahren für die Schule gelesen hat und damals ganz begeistert davon war.

Wie dem auch sei. Auf der Suche nach Lesestoff habe ich mich kürzlich eher zufällig für die Verwilderung entschieden und war dann sehr überrascht, wie gut der Roman zu den Themen passt, mit denen ich mich in den vergangenen Jahren wissenschaftlich beschäftigt habe. Wahrscheinlich ist es ein Anzeichen von Déformation professionnelle, dass ich mittlerweile in allem eine Utopie sehe, aber Walters Roman entspricht in meinem Verständnis erstaunlich genau dem, was in der Utopieforschung als kritische Utopie bezeichnet wird.

Wie dem auch sei. Auf der Suche nach Lesestoff habe ich mich kürzlich eher zufällig für die Verwilderung entschieden und war dann sehr überrascht, wie gut der Roman zu den Themen passt, mit denen ich mich in den vergangenen Jahren wissenschaftlich beschäftigt habe. Wahrscheinlich ist es ein Anzeichen von Déformation professionnelle, dass ich mittlerweile in allem eine Utopie sehe, aber Walters Roman entspricht in meinem Verständnis erstaunlich genau dem, was in der Utopieforschung als kritische Utopie bezeichnet wird.

Was folgt, ist keine Rezension, sondern der Versuch, plausibel zu machen, warum Die Verwilderung als kritische Utopie gelesen werden kann.

Kritische Utopien

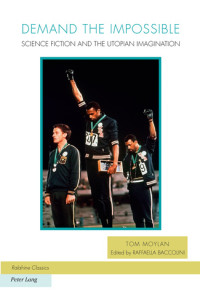

Tom Moylan hat den Begriff der kritischen Utopie in seiner erstmals 1986 erschienenen Studie Demand the Impossible geprägt. Er bezeichnet damit einen Typus von Roman, der zwar eindeutig in der utopischen Tradition steht, diese aber auf entscheidende Weise modifiziert. Ganz knapp zusammengefasst lässt sich die Geschichte der Utopie in folgende Phasen aufteilen: Am Beginn stehen die klassischen Raumutopien in der Folge von Thomas Morus’ 1516 erschienener Utopia. Diese Form des Genres beschreibt eine bessere Gesellschaft, die angeblich irgendwo in der Gegenwart des Lesers existiert. Ein Grundprinzip der entworfenen Gesellschaft ist jeweils, dass sich der Einzelne unterordnet. Weil der utopische Bürger kraft seiner Vernunft erkennt, dass er in der besten aller möglichen Gesellschaften lebt, akzeptiert er deren Regeln vorbehaltlos. Dies ändert sich auch nicht, als sich die Utopie Ende des 18. Jahrhunderts in die Zukunft verlagert. Die Utopie existiert nun nicht bereits in der Gegenwart, sondern ist in dieser angelegt bzw. geht aus ihr hervor. Es ist damit an den Bewohnern dieser Gegenwart, die Utopie wahr werden zu lassen. Im Zuge der industriellen Revolution werden auch technische Neuerungen immer wichtiger und die Utopie wandelt sich allmählich zur Science Fiction (SF).

Was sich bis Ende des 19. Jahrhunderts dagegen nur selten ändert, ist der aus heutiger Sicht totalitäre Charakter der utopischen Entwürfe – der Einzelne hat sich zum Wohl aller unterzuordnen. Dieser Aspekt wird dann seinerseits zum Ausgangspunkt der im frühen 20. Jahrhundert entstehenden Dystopie. Hier steht nicht mehr das reibungslose Funktionieren der staatlichen Maschinerie im Vordergrund, sondern die Freiheit des Individuums. Die meisten Dystopien sind deshalb auch als Rebellionsplots angelegt, in denen ein unangepasster Protagonist gegen die herrschende Ordnung aufbegehrt.

Was sich bis Ende des 19. Jahrhunderts dagegen nur selten ändert, ist der aus heutiger Sicht totalitäre Charakter der utopischen Entwürfe – der Einzelne hat sich zum Wohl aller unterzuordnen. Dieser Aspekt wird dann seinerseits zum Ausgangspunkt der im frühen 20. Jahrhundert entstehenden Dystopie. Hier steht nicht mehr das reibungslose Funktionieren der staatlichen Maschinerie im Vordergrund, sondern die Freiheit des Individuums. Die meisten Dystopien sind deshalb auch als Rebellionsplots angelegt, in denen ein unangepasster Protagonist gegen die herrschende Ordnung aufbegehrt.

Die kritische Utopie geht noch einmal einen Schritt weiter. Sie nimmt die Einsicht der Dystopie auf, dass es nicht die eine alle glücklich machende staatliche Ordnung geben kann, dass das Individuum seinen Freiraum behalten muss, hält aber zugleich an der utopischen Überzeugung fest, dass grundlegende Verbesserungen möglich sind. Moylan formuliert es in einer oft zitierten Passage folgendermassen:

A central concern in the critical utopia is the awareness of the limitations of the utopian tradition, so that these texts reject utopia as blueprint while preserving it as a dream. Furthermore, the novels dwell on the conflict between the originary world and the utopian society opposed to it so that the process of social change is more directly articulated. Finally, the novels focus on the continuing presence of difference and imperfection within the utopian society itself and thus render more recognizable and dynamic alternatives (Moylan 2014: 10).

Mit anderen Worten: Kritische Utopie entwerfen keine starre Ordnung, sondern offene, sich wandelnde Gesellschaften, die stets kritisch reflektiert werden. Die Utopie ist kein strikter Plan mehr, sondern ein Prozess. Ein Prozess, der bis zu einem gewissen Grad zum Scheitern verurteilt ist, da eine endgültige, optimale Gesellschaftsform nicht möglich ist.

Moylan entwickelt sein Konzept, das in der Utopieforschung allgemein akzeptiert ist, anhand von vier in den 1970er-Jahren erschienen US-amerikanischen Science-Fiction-Romanen, die alle stark vom Feminismus sowie radikalen zeitgenössischen Strömungen beeinflusst sind. Es handelt sich dabei um The Dispossessed (1974) von Ursula K. Le Guin, The Female Man (1975) von Joanna Russ, Woman on the Edge of Time (1976) von Marge Piercy sowie Triton (1976) von Samuel R. Delany. Nicht zufällig wurden drei der Bücher von Frauen verfasst und das vierte von einem homosexuellen Schwarzen. Mit der kritischen Utopie melden sich Stimmen zu Wort, die bis dahin kaum zu hören waren.

Die Verwilderung

Otto F. Walter

Walters 1977 erschienener Roman erzählt die Geschichte Robs, der genug vom bürgerlichen Leben hat und sich in einer verlassenen Baugrube ausserhalb von Jammers – so der Name der fiktionalen Version von Walters Geburtsort Olten – einrichtet. Sein Beispiel zieht andere an, und schon bald hat sich eine kleine Gemeinschaft von Aussteigern um ihn versammelt, die sich schliesslich zur »Produktions-Kooperative S« zusammenschliessen. Deren oberste Regel lautet: »Kein Mitglied hat das Recht, einen Menschen als seinen Besitz zu betrachten oder zu behandeln« (182).

Soweit der Hauptplot, der bereits utopische Qualitäten aufweist. Was Die Verwilderung aber vor allem interessant macht, ist, dass das Buch als Montageroman angelegt ist. Der Handlungsstrang um die Kooperative S wechselt sich mit einer Reihe anderer Text-Elemente ab. Da wären beispielsweise die mit Skizzenbuch betitelten Passagen, in denen der Autor selbst – oder zumindest eine Autorenfigur – spricht und dabei die Fiktion durchbricht. Oder kurze Szenen aus einem nahe der Baugrube gelegenen Wohnblock, der die Tristesse des normalen Spiessbürgerlebens zeigt.

Immer wieder schiebt Walter zudem Sachtexte und theoretische Reflexionen ein – vor allem über Ursprung und Wesen des Patriarchats – sowie authentische Meldungen von Entlassungen und Arbeitskampf in der Schweiz Mitte der 1970er-Jahre. Dienen diese Passagen dazu, die Fiktion in der (miesen) Wirklichkeit zu verankern und zugleich reflektierend zu brechen, eröffnen die mit Ballade von der Herbeiführung erträglicher Lebensbedingungen für alle betitelten Abschnitte definitiv einen utopischen Horizont. Denn in ihnen wird erzählt, wie in nicht allzu ferner Zukunft – »Noch vor dem Jahr 2000« (13) – in der Schweiz eine Initiative zur Abstimmung kommt, die fordert, dass »alle auf wirtschaftlichen Nutzen ausgerichteten Unternehmen in der Schweiz, deren Umsatz 10 Millionen jährlich übersteigt, […] in die Selbstverwaltung durch alle Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter der einzelnen Firmen« (68 f.) überführt werden sollen.

Zur allgemeinen Überraschung wird diese Initiative von der Bevölkerung angenommen. Das Ergebnis ist dabei nicht das von ihren Gegnern prophezeite Chaos, sondern allgemeines Glück.

Das Grundgefühl, befreit zu sein von einem kaum mehr wahrgenommenen Druck, machte die Leute heiter, und gelassen, ja gelöst begannen sie zu erfahren, dass sie selbst in ihren Schlafzimmern und Küchen wieder lachen und einander gut sein konnten. Staunend erlebten sie an sich selbst und ihren Kindern, dass sie anfingen, miteinander grossmütig umzugehen und zusammen Musik zu machen und zu tanzen (219).

Parallelen

Alle für die kritische Utopie konstitutiven Elemente sind damit vorhanden: Die Verwilderung entwirft die Utopie einer kooperativ geführten Wirtschaft, wobei sich allerdings früh abzeichnet, dass dieses Projekt scheitern wird; weder die Kooperative S noch die selbstverwaltete Wirtschaft haben Bestand.

Die Verwilderung erzählt aber nicht nur von einer scheiternden Utopie, sondern stellt diese auch selbst immer wieder in Frage. Dies geschieht zum einen in den theoretischen Einschüben, zum anderen durch eine Figur namens Blumer, einem enttäuschten Alt-68er – und Alter Ego des Autors –, der zwar Sympathien für die Idee einer Kooperative hegt, dieser aufgrund seiner eigenen Erfahrungen aber auch sehr skeptisch gegenübersteht.

Ein Punkt, den Moylan ebenfalls hervorhebt, ist, dass kritische Utopien auch formale Konventionen aufbrechen und sich innovativer erzählerischer Strategien bedienen. Dies ist im Falle von Walters Roman ebenfalls gegeben.

Ein Punkt, den Moylan ebenfalls hervorhebt, ist, dass kritische Utopien auch formale Konventionen aufbrechen und sich innovativer erzählerischer Strategien bedienen. Dies ist im Falle von Walters Roman ebenfalls gegeben.

Bei den vier Romanen, die Moylan untersucht, handelt es sich nicht nur um SF-Romane, sie stehen zudem explizit mit der utopischen Tradition im Dialog. So trägt The Dispossessed, der zumindest, wenn man dem Veröffentlichungsdatum folgt, am Anfang des Genres steht, den Untertitel »An Ambiguous Utopia«. Le Guin hat sich zudem immer wieder mit der Utopie auseinandergesetzt.

Die Verwilderung kann trotz den kurzen Ausblicke in die Zukunft kaum zur SF gezählt werden. Und obwohl der Roman in der wenigen Sekundärliteratur, die ich finden konnte, teilweise als Utopie bezeichnet wird, bezieht er sich nie direkt auf die utopische Tradition. Walters Referenzsystem ist ein ganz anderes als jenes von Le Guin, Russ, Piercy und Delany. Statt auf Astounding, Bellamy oder Wells bezieht er sich – für einen deutschsprachigen 68er wenig erstaunlich – unter anderem auf Horkheimer, Marcuse und Fromm.

Fazit

Es geht mir hier nicht darum, alle Punkte, die Moylan erwähnt, abzuhaken und so zu »beweisen«, dass Walter eigentlich eine kritische Utopie verfasst hat. Ich finde es aber verblüffend, dass Die Verwilderung so viele strukturelle Gemeinsamkeiten mit Moylans Konzept aufweist. Trotz sehr unterschiedlichen Umständen ist der Schweizer Walter praktisch zeitgleich zu einem sehr ähnlichen Ergebnis gekommen wie die von Moylan untersuchten US-amerikanischen Autoren.

Zitierte Werke

Delany, Samuel R.Triton. New York: Bantam Books 1976.

Le Guin, Ursula K.: The Dispossessed. An Ambiguous Utopia. New York: HarperCollins 2000 (11974).

–: »A Non-Euclidean View of California as a Cold Place To Be«. In: Dies.: Dancing at the Edge of the World. Thoughts on Words, Women, Places. New York: Grove Press 1989 (11982), 80–100.

–: »The Ones Who Walk Away from Omelas«. In: Adams, John Joseph (Hg.): Brave New Worlds. San Francisco: Night Shade Books (11973), 33–38.

Moylan, Tom: Demand the Impossible. Science Fiction and the Utopian Imagination. Hg. v. Raffaella Baccolini. Oxford/Bern/Berlin: Peter Lang 2014 (11986).

Piercy, Marge: Woman on the Edge of Time. New York: Knopf 1976.

Russ, Joanna: The Female Man. New York: Bantam 1975.

Walter, Otto F.: Die Verwilderung. Rowohlt: Reinbek bei Hamburg 1977 (11973).

Als vor zwei Jahren Niegeschichte, Daths Opus magnum zu Theorie und Geschichte SF, erschien, war ich entsprechend skeptisch. Zwar stand für mich fest, dass Dath viel Interessantes zu sagen hätte, aber dass ich nun ausgerechnet in diesem Fall zum Freund seiner Prosa werden sollte, schien mir doch eher unwahrscheinlich. Zumal ich ohnehin der Überzeugung bin, dass bei theoretischen Grundlagewerken, deren Umfang 500 Seiten deutlich überschreitet, in jedem Fall etwas schief gegangen ist. Deshalb verzichtete ich vorerst auch darauf, Niegeschichte zu lesen, geschweige denn zu rezensieren.

Als vor zwei Jahren Niegeschichte, Daths Opus magnum zu Theorie und Geschichte SF, erschien, war ich entsprechend skeptisch. Zwar stand für mich fest, dass Dath viel Interessantes zu sagen hätte, aber dass ich nun ausgerechnet in diesem Fall zum Freund seiner Prosa werden sollte, schien mir doch eher unwahrscheinlich. Zumal ich ohnehin der Überzeugung bin, dass bei theoretischen Grundlagewerken, deren Umfang 500 Seiten deutlich überschreitet, in jedem Fall etwas schief gegangen ist. Deshalb verzichtete ich vorerst auch darauf, Niegeschichte zu lesen, geschweige denn zu rezensieren. Das Ergebnis, ein recht ausführliches review essay, ist nun erschienen und auch bereits online verfügbar. Um es gleich vorweg zu nehmen: Obwohl ich mich ehrlich bemüht habe, Niegeschichte mit möglichst offenem Geist zu begegnen, blieben auch dieses Mal die Momente nicht aus, in denen ich angesichts himmelschreiend überladener, letztlich aber völlig nichtssagender Formulierungen kurz vor dem Verzweifeln stand.

Das Ergebnis, ein recht ausführliches review essay, ist nun erschienen und auch bereits online verfügbar. Um es gleich vorweg zu nehmen: Obwohl ich mich ehrlich bemüht habe, Niegeschichte mit möglichst offenem Geist zu begegnen, blieben auch dieses Mal die Momente nicht aus, in denen ich angesichts himmelschreiend überladener, letztlich aber völlig nichtssagender Formulierungen kurz vor dem Verzweifeln stand. Zu meiner Rezension

Zu meiner Rezension