Erschienen in der Zeitschrift für Fantastikforschung 2/2016.

Mit wissenschaftlichen Klassikern hat es eine ganz eigene Bewandtnis; Klassiker, das sind auch im akademischen Geschäft nicht selten jene Titel, auf die sich zwar alle beziehen, die aber kaum jemand wirklich gelesen hat, deren Kenntnis sich meist auf einige wenige immer wieder zitierte Passagen beschränkt. In dieser Hinsicht – aber nicht nur in dieser – ist Darko Suvins Metamorphoses of Science Fiction (MoSF) ein ganz großer Klassiker. Die von Suvin eingeführten Begriffe Novum und kognitive Verfremdung gehören unbestritten zum Kernbestand des kritischen Vokabulars in der SF-Forschung und die entsprechenden Abschnitte werden auch mit schöner Regelmäßigkeit zitiert. Wer sich kritisch zum Urvater der SF-Forschung positionieren möchte, führt zudem gerne noch einen seiner berüchtigten Ausfälle gegen minderwertige Vertreter des Genres an. Darüber hinaus sind die MoSF, die fast gleichzeitig mit der englischen Ausgabe unter dem Titel Poetik der Science Fiction auch auf Deutsch erschienen sind, aber weitgehend unbekannt. Zitiert wird ausschließlich aus dem ersten Teil, in dem Suvin seine Poetik entwickelt. Der doppelt so lange zweite Teil, der sich mit der Geschichte der SF beschäftigt, wurde, wie Suvin selbst im Vorwort der Neuauflage feststellt, von der Forschung dagegen weitgehend ignoriert. Dieses Schicksal teilen die MoSF übrigens mit dem anderen großen Klassiker unseres Feldes: Auch aus Tzvetan Todorovs Einführung in die fantastische Literatur werden mit schöner Regelmäßigkeit die stets gleichen Kapitel angeführt respektive ignoriert.

Mit ein Grund für diese sehr selektive Rezeption dürfte sein, dass Suvins Buch lange vergriffen war; sowohl auf Englisch wie auch auf Deutsch sind die MoSF seit Jahren nur noch antiquarisch erhältlich, mittlerweile zu recht stolzen Preisen. Zumindest für den englischsprachigen Markt erscheint nun in der Reihe Ralahine Utopian Studies respektive in der Unterreihe Ralahine Classics, in der vergangenes Jahr bereits Tom Moylans Demand the Impossible wieder aufgelegt wurde, eine Neuauflage. Die von Gerry Canavan herausgegebene Ausgabe enthält nicht nur eine ausführliche Einleitung des Herausgebers sowie ein neues Vorwort des Autors, sondern auch drei neuere Artikel Suvins.

Suvins Verfremdungskonzept ist, wie bereits erwähnt, nach wie vor zentral für die SF-Forschung; entsprechend wurde es in der Vergangenheit bereits ausführlich diskutiert, kritisiert und erweitert. Diesem Pfad möchte ich in diesem Review Essay nicht noch ein weiteres Mal folgen; zwar sollen Suvins Verständnis von Verfremdung und dessen Probleme skizziert werden, darüber hinaus ist es aber mein Anliegen, die MoSF umfassender zu würdigen und statt den in der Vergangenheit oft beleuchteten Passagen auch die weniger bekannten Teile in den Blick zu nehmen.

Die Neuausgabe der «Metamorphoses».

Im Vorwort zur Erstausgabe bezeichnet sich Suvin nicht unbescheiden, aber durchaus zurecht als „pathbreaker“ (9); die MoSF waren vielleicht nicht der allererste, aber sicher der bis dato ambitionierteste Versuch, SF als einen der wissenschaftlichen Beschäftigung würdigen Gegenstand zu etablieren. Zu diesem Zweck bedient sich Suvin zweier gegenläufiger Strategien. Einerseits kritisiert er schon auf der ersten Seite die etablierte Literaturwissenschaft dafür, dass diese 90 Prozent der existierenden Literatur, „the literature that is actually read“ (1), ignoriere. Dieses Plädoyer für eine Beschäftigung mit populären Gegenständen wird aber sogleich unterlaufen, denn nur wenige Zeilen weiter, ist zu lesen, „90 or even 95 per cent of SF production is strictly perishable stuff“ (1). Der Widerspruch ist offensichtlich und wird noch dadurch unterstrichen, dass Suvin gleich zweimal von 90 Prozent spricht – eine Zahl, die in der Folge noch ein paarmal auftaucht –, ohne auch nur ansatzweise zu erklären, wie er zu dieser Einschätzung gelangt. Diese widersprüchliche Argumentation ist symptomatisch für sein Vorgehen – er will SF als wertvolle Literatur adeln, meint damit aber beileibe nicht die gesamte SF, sondern lediglich einen kleinen, von ihm definierten Kanon. Dieser normative Ansatz, der dem Ansinnen, „die Literatur, die tatsächlich gelesen wird“ ernst zu nehmen, zuwiderläuft, steht im Zentrum seines Projekts. Echte SF hat „ethico-political liberating qualities“ (100); es ist kritische – was für Suvin gleichbeutend ist mit marxistischer – SF. Oder wie es Canavan in seiner Einleitung formuliert: „the relationship between SF (as Suvin defines it) and the larger political leftism is in some sense unavoidable“ (xxxiii).

Auf den Vorwurf, dass er normativ verfahre, reagiert Suvin in seinem neuen Vorwort mit dem Argument, dass es ohne Normen unmöglich sei, einen Gegenstand – in diesem Fall also die SF – überhaupt zu erkennen. Freilich werden hier sehr unterschiedliche Dinge mit dem Begriff „Norm“ bezeichnet – nämlich erkenntnistheoretische Kategorien und Wertungen. Dennoch ist Suvins Antwort wohl nicht bloß als rhetorische Finte gedacht, denn für ihn stellen Definition und Wertung ausdrücklich nicht verschiedene Tätigkeiten dar, sondern fallen zusammen. Richtige SF ist für ihn auch immer gute SF – und umgekehrt. Für Suvin steht letztlich viel mehr auf dem Spiel als bloß eine Taxonomie, denn gute SF ist „an educational literature […] irreversibly shaped by the pathos of preaching the good word of human curiosity, fear, and hope“ (50). Aus der Gleichsetzung von Definition und Wertung folgt auch eines seiner Axiome für die Erforschung der SF: „the genre has to be and can be evaluated proceeding from its heights down, applying the standards gained by the analysis of its masterpieces“ (49). Dass ein Großteil der als SF verkauften Literatur den so gewonnenen Standards nicht gerecht wird, ist kein Grund, das Vorgehen zu ändern. „On the contrary, the no doubt very important empirical realities of SF must […] be obstinately confronted with the as important historical potentialities of the genre“ (2). Nicht das real existierende Genre ist von Interesse, sondern das „generic telos“, dessen Prinzipien Suvin bloßlegen will und das gegen die tatsächlich veröffentlichte Literatur verteidigt werden muss.

Dass die Geschichte eines Genres als Abfolge einiger weniger Meisterwerke geschrieben wird, ist in der Genreforschung oft zu beobachten. Versteht man ein Genre als ein Set von – durchaus wandelbaren – Konventionen, die von Produzenten und Rezipienten geteilt werden, ist dieses Vorgehen freilich problematisch. Denn die mittelmäßigen Texte, die in ihrer Masse die Konventionen festigen, sind in diesem Prozess mindestens so wichtig wie die Meisterwerke. Letztere sind hingegen meist jene Beispiele, die aus dem Meer der Durchschnittlichkeit herausragen, die die Konventionen unterlaufen, erweitern, modifizieren, also im Grunde just die untypischen Vertreter eines Genres. Für Suvin dagegen wird die überwiegende Mehrheit dessen, was als SF verkauft wird, dem „generic telos“ nicht gerecht und fällt damit aus dem Genre heraus. Ein Großteil der SF, so sein Befund, ist in Wirklichkeit gar nicht SF. Unabhängig davon, ob man seine Einschätzung, was gute respektive schlechte SF ausmacht, teilt, bleibt die Frage, wie mit diesem Genre-Niemandsland, in dem sich die minderwertigen Beispiele tummeln, aus genretheoretischer Sicht zu verfahren ist.

Suvin ist sich durchaus bewusst, dass sein Verständnis von SF nicht mit dem übereinstimmt, was der Markt respektive die Leser unter diesem Label verstehen. Er stellt sogar Überlegungen dazu an, ob es sinnvoll sei, das, was er in den MoSF beschreibt, als ‚Science Fiction‘ zu bezeichnen. Die Gefahr, dass „the use of ‚science fiction‘ confuses the whole genre with the twentieth century SF from which the name was taken“ (26), ist ihm bewusst, letztlich überwiegen in seinen Augen aber die Vorteile der etablierten Bezeichnung. Obwohl der historische Teil der MoSF gut 200 Seiten umfasst, ist die suvinsche SF somit kein historisches Genre, sondern eher ein allgemeines Prinzip, das sich in unterschiedlichen Textformen niederschlagen kann, wobei die moderne US-amerikanische SF nicht unbedingt der ideale Ort für dieses Prinzip zu sein scheint.

Darko Suvin in einer Aufnahme von 2016.

Das eigentliche Problem von Suvins Ansatz ist noch nicht einmal, dass er sich bei seiner Definition von sehr klaren, erklärtermaßen politisch motivierten Vorlieben leiten lässt, sondern dass sein Genrekonzept nicht konsistent ist. Obwohl er Genres als „socioaesthetic and not metaphysical entities“ (29) versteht – und somit als historisch wandelbare Erscheinungen – behandelt er sie nicht als pragmatische Gebilde, die von ihren ‚Benutzern‘ im Gebrauch fortlaufend neu- und umdefiniert werden, sondern als mehr oder weniger feste Einheiten, die sich anhand klarer Kriterien – in seinem Fall des Begriffspaars Verfremdung und Erkenntnis – definieren lassen.

Diese Herangehensweise führt regelmäßig zu seltsamen Ergebnissen, etwa wenn er anhand der Gegensatzpaare „Naturalistic/Estranged“ und „Cognitive/ Noncognitive“ eine Matrix mit vier Feldern erstellt, in die er dann die verschiedenen Genres einteilt (33). Die gesamte „realistische Literatur“ ist naturalistisch und kognitiv, Fantasy und Märchen dagegen verfremdet und nicht-kognitiv. SF schließlich ist sowohl verfremdet als auch kognitiv. Bleibt das vierte Feld der naturalistischen nicht-kognitiven Literatur. Hierfür führt Suvin kurzerhand die Kategorie der „subliterature of ‚realism‘“ ein, unter die, wie er knapp ausführt, „from Renaissance street-ballads to contemporary kitsch“ (33) alles Mögliche falle. Diese „Subliteratur des Realismus“ muss er ad hoc aus dem Hut zaubern, weil es ihm sein vermeintlich so klares und logisches Klassifikationssystem nun einmal so vorgibt. Eine sinnvolle Kategorie stellt sie nicht dar und nicht einmal Suvin selbst nimmt den Begriff wieder auf.

Suvin ist in dieser Hinsicht ganz ein Kind seiner Zeit, sprich des Formalismus respektive des aufstrebenden Strukturalismus. Ganz im Sinne dieser Ansätze muss die Literaturwissenschaft auch bei Suvin weg von subjektiver Gefühlsduselei und ihren Gegenstand stattdessen mit harten, quasi-naturwissenschaftlichen Instrumenten erfassen. Auch diesbezüglich zeigen sich Parallelen zwischen den MoSF und Todorovs Einführung; in beiden Fällen soll ein bislang zu wenig beachtetes Genre mit den neuesten theoretischen Werkzeugen vermessen werden, und in beiden Fällen führt das vermeintlich systematisch-rationale Vorgehen zu fundamentalen inneren Widersprüchen. Im Unterschied zu Todorov ist Suvin aber selbst dann präskriptiv, wenn er vermeintlich nüchterne Einteilungen vornimmt. Seine Vierermatrix gibt nicht bloß eine Kategorisierung nach bestimmten formalen Prinzipien wieder, sondern ist zugleich ein Werturteil. Texte, die zur Subliteratur des Realismus gehören, sind von vornherein unbrauchbar.

Für einen Formalisten – in späteren Texten beharrt er teilweise regelrecht trotzig auf dieser Bezeichnung – geht Suvin erstaunlich wenig auf die literarische Form ein; ein Großteil seiner Analysen bewegt sich auf einer inhaltlichen Ebene, konkrete literarische Verfahren geraten nur selten in den Blick. Dennoch erklärt sein zweifellos vorhandener formalistischer Hintergrund nicht nur seine Vorliebe für Matrizes und dichotomische Modelle, sondern auch das grundlegende Problem seines Verfremdungskonzepts. ‚Verfremdung‘ meint bei ihm mindestens zwei Dinge, die sich auf sehr unterschiedlichen Ebenen abspielen. Einerseits dient ihm ‚estranged‘ als Gegenbegriff zu ‚naturalistic‘. Verfremdete Gattungen, zu denen neben der SF auch Märchen, Fantasy und Mythen gehören, erzählen von Dingen, die es nicht gibt. In dieser Bedeutung entspricht ‚estranged‘ weitgehend Todorovs Kategorie des Wunderbaren, dem, was man umgangssprachlich als ‚nicht-realistisch‘ bezeichnet.

Zugleich bezeichnet ‚Verfremdung‘ aber auch die in Suvins Augen wichtigste Wirkung der SF beim Leser. SF inszeniert jeweils Kollisionen zwischen der Welt, wie wir sie kennen, und einer uns fremdartigen – in Suvins Terminologie eben verfremdeten – Welt. SF stellt zwei Systeme gegeneinander: „a set normative system […] with a point of view implying a new set of norms“ (18). Diese Konfrontation führt beim Rezipienten zu einer veränderten Sicht auf die Welt. Das vermeintlich Vertraute erscheint in einem neuen Licht, wird nicht mehr als normal und natürlich gegeben wahrgenommen, sondern als eine Möglichkeit unter vielen. Genau darin liegt das kritische Potenzial des Genres.

In der Herleitung seines Verfremdungskonzepts bezieht sich Suvin auf die Ostranenie des Russischen Formalisten Viktor Šklovskij und den V-Effekt Bertolt Brechts, nimmt gegenüber diesen aber eine entscheidende Änderung vor. Beide Autoren beschreiben zwar eine der SF-typischen Verfremdung analoge Wirkung, bei genauerer Betrachtung unterscheiden sich ihre Verfahren aber deutlich von dieser. Sowohl für Šklovskij, der bei Suvin insgesamt eine untergeordnete Rolle spielt und dessen Erwähnung fast wie akademisches name dropping wirkt, wie auch für Brecht ist Verfremdung primär ein formal-rhetorisches Verfahren. Bei beiden geht es darum, wie etwas dargestellt wird – etwa eine ungewöhnliche erzählerische Perspektive oder im Falle Brechts eine distanzierte Spielweise. Wenn Suvin von einem „set normative system“ spricht, geht es dagegen wie schon bei den verfremdeten Gattungen offensichtlich nicht um die Darstellungsweise, sondern um das Dargestellte. Die Wirkung mag eine ähnliche sein wie bei Brecht, aber die Konfrontation, von der Suvin spricht, spielt sich nicht auf formaler Ebene ab, sondern innerhalb der Handlung, auf der Stufe der Diegese. Der Mechanismus, auf den es Suvin abgesehen hat, ist nicht formale, sondern diegetische Verfremdung (vgl. Spiegel 197–241).

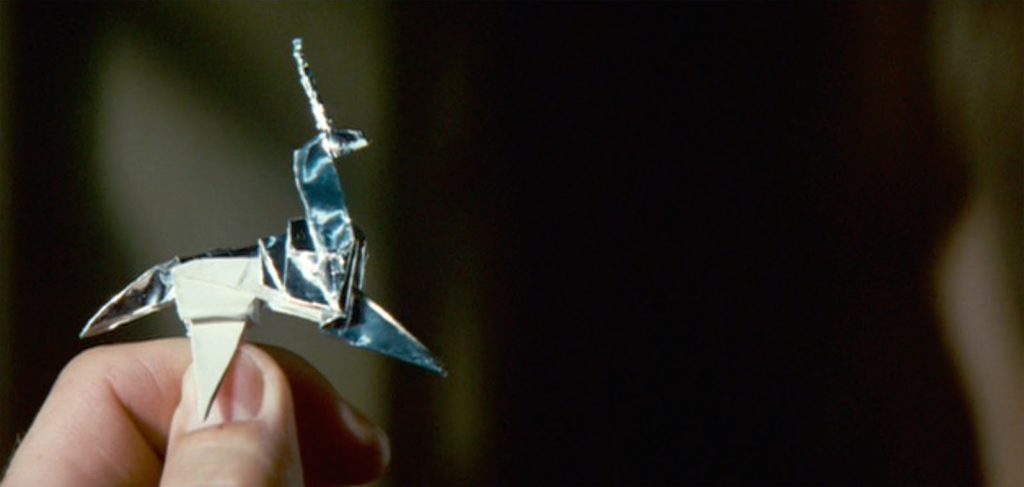

Zentrale Bezugsperson: Bertolt Brecht.

Verfremdung im Sinne Suvins vollzieht sich innerhalb der fiktionalen Welt und damit auf einer Ebene, für die der Formalismus keine Beschreibungswerkzeuge bereithält. Aufschlussreich ist diesbezüglich eine Passage, in der Suvin die Brücke von Brechts epischem Theater zur SF schlägt: „In SF the attitude of estrangement – used by Brecht in a different way, within a still predominantly ‚realistic‘ context – has grown into the formal framework of the genre“ (19). Nachdem er zuvor naturalistische und verfremdete Literatur unterschieden hat, muss er nun ausgerechnet für Brecht, den Verfremdungsschriftsteller par excellence, die Möglichkeit von Verfremdung innerhalb eines „predominatly ‚realistic‘ context“ einräumen, obwohl dies in seiner Vierermatrix gar nicht vorgesehen ist. Warum das Manöver nötig ist, dürfte klar sein: Entgegen Suvins Einschätzung ist es gerade Brecht, dem Verfremdung als „formal framework“ dient. Die Welt seiner Stücke ist im Gegensatz zu SF, Märchen und Fantasy dagegen realistisch. Weil ihm das Konzept der fiktionalen Welt fehlt, muss Suvin alles, was SF ausmacht, in die formale Kategorie der Verfremdung hineinpacken, was schlechterdings nicht funktionieren kann. Bei genauer Lektüre zeigt sich, dass er immer wieder um dieses Problem kreist, es aber nie in den Griff kriegt. Das wird auch im letzten Kapitel des ersten Teils deutlich, welches das Novum zum Thema hat. Der Begriff des Novums ist wohl Suvins erfolgreichste Wortschöpfung; es bezeichnet bekanntlich jenes Element, das die jeweilige SF-Welt von der empirischen Realität unterscheidet, SF von Nicht-SF trennt. Parallel zur Bestimmung als kognitive Verfremdung lässt sich SF auch via Novum definieren: „SF is distinguished by the narrative dominance or hegemony of a fiction ‚novum‘ (novelty, innovation) validated by cognitive logic“ (79). Suvin betont dabei den hegemonialen Charakter des Novums; ein richtiges SF-Novum ist kein bloßes Gadget, sondern „so central and significant that it determines the whole narrative logic“ (87). Es ist die Totalität des Novums, welche die fiktionale Welt so umfassend verändert, dass sie für den Leser als fremd – respektive wunderbar – erscheint.

Bei der Frage, was das Novum von anderen wunderbaren Elementen, etwa magischen Utensilien der Fantasy, unterscheidet, führt Suvin einen ähnlichen Eiertanz auf wie zu Beginn, als er die SF als angemessenen Forschungsgegenstand würdigen und zugleich minderwertige Vertreter ausgrenzen will. Er ist sichtlich darum bemüht, von naiven Fan-Positionen abzurücken, welche die Wissenschaftlichkeit der SF – im Sinne naturwissenschaftlich-technischer Machbarkeit – betonen oder SF mit Futurologie gleichsetzen. Zugleich muss er aber eine klare Grenze zu Nicht-SF ziehen. Das Resultat ist eine Reihe hochgestochener, alles in allem aber nur mäßig erhellender Umschreibungen: „The novum is postulated and validated by the post-Cartesian and post-Baconian scientific method“ (81). Was SF von benachbarten Genres unterscheide, sei „the presence of scientific cognition as the sign or correlative of a method (way, approach, atmosphere, sensibility) identical to that of a modern philosophy of science“ (81). Der rhetorische Aufwand, den Suvin hier betreibt, ist beträchtlich, führt aber zu wenig mehr als der Aussage, dass das Genre irgendwie wissenschaftlich sei. Auffallend ist zudem, dass er kaum illustrierende Beispiele anführt, und wenn, dann keine typischen SF-Romane.

Später, wenn er ausführlicher auf das Oeuvre H. G. Wellsʼ eingeht, schreibt Suvin, das Novum sei bei diesem „always cloaked in pseudo-scientific explanation, the possibility of which turns out, upon closer inspection, to be no more than a conjuring trick“ (234). Wells, der als zentrale Figur in der Entstehung der modernen SF präsentiert wird, scheint somit ziemlich weit weg von einer „post-Cartesian and post-Baconian scientific method“. Zugleich zeigt sich hier und an anderen Stellen, dass Suvin durchaus erkennt, was SF tatsächlich auszeichnet. So bezeichnet er SF schon ganz zu Beginn als „a developed oxymoron, a realistic irreality, with humanized nonhumans, this-worldly Other World“ (2). All diese Umschreibungen laufen darauf hinaus, dass das wunderbare Novum in der SF eine (pseudo-)realistische, (pseudo-)wissenschaftliche Einkleidung erhält. Suvin sieht zwar in der Verfremdung den formalen Rahmen der SF, tatsächlich verhält es sich aber genau umgekehrt: Auf formaler Ebene macht SF nicht das Vertraute fremd, sondern das Fremde vertraut. Nicht Verfremdung, sondern Naturalisierung ist die zentrale formale Funktion der SF (vgl. Spiegel 50). Suvin scheint diesen Mechanismus zwar zu erkennen, kämpft aber auch hier wieder damit, dass sein formalistischer Ansatz nicht genug Beschreibungsebenen bereithält, um zwischen wunderbarer Ontologie und quasi-realistischer Darstellungsweise der jeweiligen fiktionalen Welt unterscheiden zu können.

Zu den wenig beleuchteten Aspekten der MoSF gehört der Umstand, dass diese keinen durchkomponierten Text darstellen, sondern eine Zusammenstellung verschiedener, teilweise bereits erschienener Texte. Diese wurden zwar überarbeitet, das Ergebnis wirkt aber vor allem im ersten Teil nicht wie eine Monografie aus einem Guss, sondern mehr wie eine Aufsatzsammlung. So gibt es zwischen den ersten beiden Kapiteln „Estrangement and Cognition“, das bereits 1972 als „On the Poetics of the Science Fiction Genre“ erschien, und „SF and the Genological Jungle“ zahlreiche, teilweise verwirrende Überschneidungen. Das dritte Kapitel verschiebt den Fokus dann ziemlich unvermittelt Richtung Utopie. Von SF ist vorerst nicht mehr die Rede, stattdessen werden verschiedene Definitionen der literarischen Utopie referiert, anhand derer Suvin schließlich seine eigene herleitet. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Kapiteln, in denen er darum bemüht ist, das Feld der SF-Forschung auszuweiten und auch ausgesprochene Nicht-Genre-Autoren zu integrieren, verfährt Suvin im Falle der Utopie anders. Eines seiner Hauptanliegen ist, die Utopie nicht als philosophisches, soziologisches oder politisches Konzept, sondern als literarisches Genre zu definieren. Obwohl insbesondere Ernst Bloch mit seinem Prinzip Hoffnung eine zentrale Referenz darstellt – von ihm stammt auch der Begriff des Novums –, versteht Suvin die Utopie im Gegensatz zu diesem explizit nicht als anthropologisches Prinzip, sondern als „verbal construction of a particular quasi-human community where sociopolitical institutions, norms, and individual relationships are organized according to a more perfect principle than in the author’s community“ (63).

Auch wenn Suvin erst am Ende dieses Kapitels wieder auf SF zu sprechen kommt, nehmen die Ausführungen zur Utopie eine wichtige Stellung in seiner Argumentation ein. An der Utopie wird das Verfremdungsprinzip besonders deutlich sichtbar. Wie Suvin ausführt – und diesbezüglich trifft er sich mit der aktuellen Utopieforschung (vgl. etwa Schölderles Studie Utopia und Utopie) – geht es der Utopie in erster Linie darum, ein Gegenbild zur Gegenwart, in der sie entstanden ist, zu entwerfen, um auf diese Weise deren Defizite kenntlich zu machen. Da der Plot bei der klassischen Utopie im Hintergrund steht und nur als Rahmen für die Beschreibung des utopischen Staates dient, tritt in ihr das Prinzip der kognitiven Verfremdung in seiner reinsten Form auf. In diesem Sinne ist auch die oft zitierte – und kritisierte – Formulierung zu verstehen, „utopia is not a genre but the sociopolitical subgenre of science fiction“ (76). Literaturhistorisch betrachtet ist diese Behauptung eindeutig falsch – es gibt keine direkte Abstammungslinie, die von Morusʼ Utopia zur Gernsback und Golden-Age-SF führen würde. Doch muss man sich an dieser Stelle einmal mehr in Erinnerung rufen, dass Suvin mit SF nicht das historische Genre gleichen Namens, sondern ein allgemeines Prinzip meint. Es geht nicht um eine literaturhistorische Herleitung, sondern darum, dass kognitive Verfremdung, die in der SF oft nur in ausgedünnter und trivialisierter Form zu finden ist, in der Utopie in Reinform auftritt. Die Utopie ist also weniger ein „Subgenre“ der suvinschen SF, sondern eher ihr konzeptionell-formaler Nukleus. Mit diesem Verständnis von Utopie und SF ist Suvin nicht allein. Fredric Jameson und in seinem Gefolge ein nicht unbedeutender Teil der angloamerikanischen SF-Forschung folgt dem gleichen Ansatz.

Wie zu Beginn ausgeführt, wurde der zweite Teil der MoSF, der sich mit der Geschichte der SF beschäftigt, kaum rezipiert. Dies mag verschiedene Gründe haben, einer dürfte aber zweifellos sein, dass Suvin sich schlicht nicht mit moderner SF auseinandersetzt. Die einzigen Autoren des 20. Jahrhunderts, auf die er ausführlicher eingeht, sind H. G. Wells und Karel Čapek. Dieser ungewohnte Fokus ist kein Zufall, sondern folgt direkt aus seinem Verständnis des Genres. SF ist bei ihm „a submerged or plebeian ‚lower literature‘ expressing the yearnings of previously repressed or at any rate nonhegemonic social groups“ (135). Als solche ist sie eine subversive Literatur und ihre Geschichte ein ständiger Kampf einzelner kritischer Autoren wie Morus, Cyrano oder Swift gegen eine Obrigkeit, die jegliche Kritik im Keim ersticken will. Aus ihrer natürlichen Volksverbundenheit folgt auch, dass die SF mit der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts zwangsläufig zur proletarischen und revolutionären Literatur wird. In dieser alternate history des Genres ist SF somit nicht Teil einer kommerziellen Unterhaltungsliteratur, sondern Instrument im antikapitalistischen Kampf. Dieser Ansatz wird just in dem Moment zum Problem, als sich SF als eigenständiges Genre etabliert. Statt seine kritische Wirkung voll auszuspielen, wird das Genre nun vom Kapitalismus korrumpiert; in der Folge werden die wenigen echten Vertreter marginalisiert, und die plebejischen Massen kriegen statt kritischer Literatur verdummende Dutzendware ohne jeden kognitiven Wert vorgesetzt.

In seiner Geschichte der SF muss Suvin immer wieder Abwehrgefechte führen und große Gebiete aus dem Genre ausgrenzen. Die Tradition der Gothic Novel etwa wird nur im Zusammenhang mit Frankenstein (1815) kurz erwähnt und dabei maßgeblich für die Schwächen von Mary Shelleys Roman verantwortlich gemacht. Edgar Allan Poe – „with Mary Shelly the first significant figure in this tradition to make a living by writing for periodicals“ (161) – hat zwar auch in Suvins Augen einen immensen Einfluss auf die Entwicklung des Genres und kann sogar als „the first theoretician of SF“ (164) gelten, dennoch – oder zugleich – ist er nicht weniger als „the originator of what is least mature in the writing commercially peddled as SF“ (162).

Das 19. Jahrhundert, das von den meisten SF-Historikern als jene Epoche betrachtet wird, in denen sich die moderne SF allmählich formierte – primär als Folge der industriellen Revolution –, erscheint bei Suvin eher als eine Phase des Niedergangs, in der sich die spätere völlige Vereinnahmung bereits anbahnt. Mit dem Aufstieg des Kapitalismus geht eine „increasing closure of liberal bourgeois horizons“ (193) einher, womit auch immer weniger Platz für (echte) SF bleibt. Eine Ausnahme bilden genuin sozialistische Utopien wie Edward Bellamys Looking Backward (1888) und William Morris’ News from Nowhere (1890), auf die Suvin ausführlich eingeht.

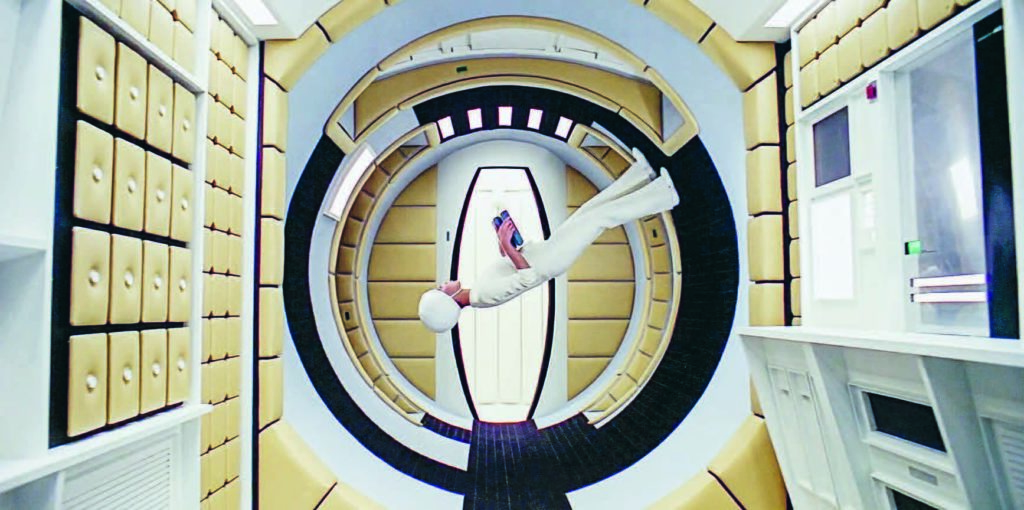

Jules Vernes Helden bleiben zum Fremden auf Distanz.

Mit Jules Verne, dem ein Kapitel gewidmet ist, geht Suvin überraschend freundlich um. Er bezeichnet ihn trotz ideologischer Defizite, die dieser als bürgerlicher Erfolgsautor zwangsläufig hat, als „one of the shapers of modern SF“ (184). Die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse schränken Verne freilich stark ein, entsprechend muss die Einschätzung als echter SF-Autor relativiert werden. Suvin spricht an dieser Stelle lieber von „novels of science“ als von SF, denn echte Nova habe Verne nur selten zu bieten. Nemos Nautilus, das Mondgeschoss und andere von Vernes Erfindungen führen selten in wirklich fremde Welten; Vernes Helden entdeckten nur, was ohnehin schon bekannt sei – so umkreisen die Mondreisenden den Erdtrabanten lediglich und betreten ihn nie –, und kehren am Ende, nach hektischen Reisen, jeweils in die bekannte Welt zurück.

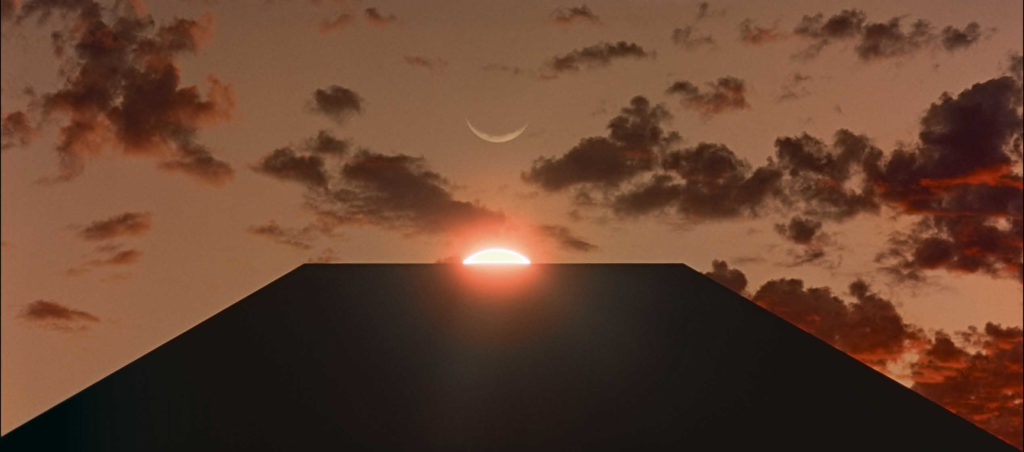

Obwohl anschließend noch je ein Kapitel zur russischen SF und zu Karel Čapek – ein Autor, der heute den meisten nur noch als Erfinder des Wortes „Roboter“ bekannt sein dürfte – folgt, bilden die beiden Kapitel zu H. G. Wells im Grunde den Abschluss von Suvins SF-Historie. Wells erscheint als der Autor, welcher dem Genre sein modernes Gewand verliehen hat, er ist „the central writer in the tradition of SF“ (244). Zugleich hadert Suvin mit ihm. Wells bezeichnete sich selbst zwar als Sozialisten, war politisch aber dennoch schwierig zu fassen. Er überwarf sich mit den britischen Fabianisten, bewunderte Lenin und nahm im Laufe seines Lebens in zahlreichen Fragen sehr unterschiedliche Positionen ein. Ähnlich in seinen Romanen: Genüsslich legt er in The War of the Worlds (1898) das britische Empire in Schutt und Asche (womit er das Modell für unzählige folgende Invasionsszenarien, nicht zuletzt im SF-Kino, schuf) und macht in The Time Machine (1895) die müßiggängerische Bourgeoisie der Elois zum Schlachtvieh der Morlocks. Seiner Kritik an der englischen Oberschicht steht aber eine ebenso vehemente Ablehnung der Unterschicht – welcher er selbst entstammte – gegenüber. In utopischen Entwürfen wie A Modern Utopia (1905) oder The Shape of Things to Come (1933) liegt das politische Geschick stets in den Händen einer technokratischen Elite. Dass Suvin Wellsʼ Oeuvre sehr unterschiedlich bewertet, kann somit nicht überraschen. Trotz teilweise großer Vorbehalte gegenüber einzelnen Werken besteht an dessen zentraler Rolle aber dennoch kein Zweifel: „all subsequent significant SF can be said to have sprung from Wellsʼs Time Machine“ (246).

Das Wiederlesen von Klassikern kann sehr unterschiedliche Effekte haben. Im besten Fall ist man positiv überrascht, wie aktuell ein bestimmtes Buch noch ist, wie viel Wertvolles, mittlerweile aber Vergessenes es in dem Text noch zu bergen gibt. Auch das Gegenteil kann eintreten: Verwunderung darüber, wie es ein Werk je zu seinem Status gebracht hat. Warum die MoSF derart wirkungsreich waren, dürfte verschiedene Gründe haben. Das Buch erschien zum richtigen Zeitpunkt, und mit dem Novum und dem Prinzip der kognitiven Verfremdung enthielt es zwei Konzepte, die sich als äußerst fruchtbar erwiesen. Dass Suvins Verständnis von Verfremdung widersprüchlich ist, dürfte sich dabei langfristig sogar als Vorteil entpuppt haben. Es ermöglichte nachfolgenden Autoren, alles Mögliche unter dem Begriff zu fassen.

So wichtig Suvins Buch historisch zweifellos ist, heutigen Lesern hat es erstaunlich wenig zu sagen. Die Zeit hat es nicht gut mit den MoSF gemeint und ihr Autor scheint sich dessen bis zu einem gewissen Grad auch bewusst zu sein. Wie Suvin, der in Zagreb geboren wurde, einen großen Teil seiner akademischen Laufbahn in Kanada verbrachte und heute in Italien lebt, selber schreibt, verfasste er sein Buch zu einem Zeitpunkt, als zumindest in seinen Augen noch Hoffnung für das sozialistische Projekt bestand. Suvins resolute Bewertungen sind immer von der Gewissheit getragen, dass die Geschichte ihm dereinst Recht geben, dass sich die Wahrheit am Ende durchsetzen werde. Es ist gründlich anders gekommen. Ob man dies nun begrüßt oder bedauert – große Teile der MoSF wirken heute veraltet und seltsam realitätsfremd. Suvins Feldzug für eine kritische SF hatte schon 1979 etwas von einem Kampf gegen Windmühlen, fast 40 Jahre später, in einem Zeitalter von Superhelden-Blockbustern und endlosen Star-Wars-Sequels, wirkt er wie ein Zwischenruf aus einem Paralleluniversum.

Suvin selbst ist seiner Sache – leider, muss man sagen – treu geblieben. Davon zeugen nicht zuletzt die drei Artikel, die der Neuauflage beigefügt wurden. Wirklich Neues ist in ihnen nicht zu finden, vielmehr verstärken sich in ihnen verschiedene Tendenzen, die schon in den MoSF negativ auffallen. Dazu gehören die scharfe Ablehnung nicht genehmer Texte, ein oft unnötig mühsamer Stil, das wilde Zitieren von Autoren und philosophischen Konzepten, ohne vertieft auf diese einzugehen, und – vor allem – immer weniger Beschäftigung mit literarischen Texten. Beispielhaft hierfür ist der bereits 2000 erschienene Text „Considering the Sense of ‚Fantasy‘ or ‚Fantastic Fiction‘: An Effusion“. Angekündigt wird Umstürzlerisches: In komplettem Widerspruch zu früheren Aussagen gesteht Suvin nun auch Fantasy und anverwandten Formen die Möglichkeit zu, kognitiv verfremdend zu wirken. Dieses Zugeständnis kommt freilich nicht ohne die gewichtige Einschränkung, dass ein Großteil des Genres nach wie vor – oder umso mehr – Schrott sei. Fantasy ist für Suvin ein ahistorisches Genre, „denying history as socio-economic lawfulness“ (405), und Gegenbeispiele wie Samuel R. Delanys Nevèrÿon-Reihe, „concerned with such historical matters as gender ironies, slave revolt, and the rise of patriarchy and of AIDS, fit uneasily into, or to my mind mostly fall out of, Fantasy“ (404). Die für die SF erhobene Forderung, ein Genre stets von seinem Höhenkamm aus zu beurteilen, scheint für die Fantasy nicht zu gelten. Werke wie die Delanys oder Le Guins, die Suvins Zustimmung finden, sind eigentlich keine echte Fantasy.

Fast noch entnervender als diese Richtigstellung, die sich weitgehend als eine Bestätigung alter Positionen entpuppt, ist aber einmal mehr, dass Suvin sich kaum die Mühe macht, mal ausführlicher auf einen Text einzugehen. Stattdessen verbringt er Seiten damit, über den schlechten Zustand der Welt zu lamentieren und Marx zu referieren.

Dieses evidente Abrücken von traditioneller Literaturwissenschaft ist Programm, Suvin selbst spricht in neueren Texten in Bezug auf sein Vorhaben gerne von „political epistemology“. In Zeiten eines entfesselten Kapitalismus reicht es nicht, bloß über SF zu schreiben, „but also taking on with philological tools, according to one’s competence and conscience […] the Orwellian discourse about war, terrorism, immigrants, and similar issues“ (450). Kein Rückzug in den Elfenbeinturm, sondern Arbeit am revolutionären Projekt. Dem wäre entgegenzuhalten, dass Suvin in seinen Texten kaum je auf konkrete politische Missstände und Maßnahmen eingeht, sondern in einem diffusen Zwischenbereich zwischen Literatur, Politik und Philosophie schwebt. Seine politische Erkenntnistheorie ist damit weder als literaturwissenschaftliche Methode noch als Werkzeug politischer Aktion wirklich befriedigend.

Zitierte Werke

Bould, Mark und China Miéville, Hg. Red Planets: Marxism and Science Fiction. Middletown: Wesleyan UP, 2009.

Freedman, Carl. Critical Theory and Science Fiction. Middletown: Wesleyan UP, 2000.

Jameson, Fredric. Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and other Science Fictions. London: Verso, 2005.

Moylan, Tom. Demand the Impossible: Science Fiction and the Utopian Imagination. 1986. Hg. Raffaella Baccolini. Oxford: Lang, 2014.

Parrinder, Patrick, Hg. Learning From Other Worlds: Estrangement, Cognition, and the Politics of Science Fiction. Liverpool: Liverpool UP, 2001.

Schölderle, Thomas. Utopia und Utopie: Thomas Morus, die Geschichte der Utopie und die Kontroverse um ihren Begriff. Baden-Baden: Nomos, 2011.

Spiegel, Simon. Die Konstitution des Wunderbaren: Zu einer Poetik des Science-Fiction-Films. Marburg: Schüren, 2007.

Suvin, Darko. „On the Poetics of the Science Fiction Genre”. College English 34.3 (1972): 372–82.

—. Victorian Science Fiction in the UK: The Discourse of Knowledge and of Power. Boston; Hall, 1983.

Todorov, Tzvetan. Einführung in die fantastische Literatur. 1970. Frankfurt/M.: Fischer, 1992.

Suvin, Darko. Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and

History of a Literary Genre. 1979. Hg. Gerry Canavan. Oxford: Lang, 2016.