Gibt es zeitgenössische Utopien? Literarische Entwürfe einer besseren Gesellschaft, die man auch nur halbwegs ernst nehmen kann? Utopien, die sich der problematischen Geschichte der Gattung bewusst sind, etwa ihrer Tendenz zu totalitären Systemen? Kann ein vernünftiger Mensch heute überhaupt noch Utopien schreiben, oder befinden wir uns – wie es Linke oft beklagen und Konservative jubelnd verkünden – in einem post-utopischen Zeitalter?

Als wir diese Frage kürzlich an der SF/F Now in Warwick diskutierten und uns den Kopf zerbrachen, wer heute als utopischer Autor gelten kann, fiel sehr schnell der Name Kim Stanley Robinson. Und er blieb der einzige.

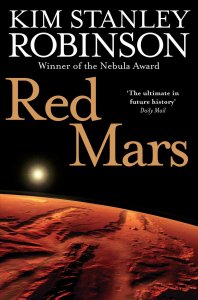

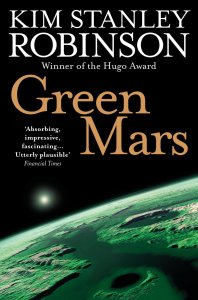

Bislang habe ich zwar nur zwei Romane Robinsons gelesen habe: Red Mars und Green Mars, die ersten beiden Bände der Mars-Trilogie. Aber diese beiden Bücher reichen, um zu erkennen, dass Robinson eine Ausnahmeerscheinung ist – in der Science Fiction, aber auch innerhalb der zeitgenössischen Literatur.

Die Mars-Bücher beschreiben die Besiedlung des roten Planeten, beginnend in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Sie tun dies mit einer unerhörten Detailversessenheit; Robinson kann seitenlang über die Geologie des Mars oder Flechten und Algen schreiben. Das ist oft erschlagend, nicht selten nervtötend, aber dennoch stets auf eine eigenartige Weise faszinierend (Veronica Hollinger hat es in Warwick schön formuliert: «Even when Robinson is tedious, he’s great.»). Denn der Effekt dieses Verfahrens ist, dass die Bücher nicht wie typische SF wirken, sondern wie eine plausible Beschreibung. So könnte eine Kolonisierung des Mars tatsächlich ablaufen.

Nun ist Plausibilität keineswegs notwendig für gute SF, für Robinsons Projekt ist sie aber eine wichtige Voraussetzung. Denn nur dank ihrer ausgeprägten realistischen Grundierung können die Mars-Romane als glaubhafte Utopien funktionieren. Und genau darum geht es Robinson: Durchzuspielen, wie der Versuch, eine bessere Gesellschaft zu errichten, vonstatten gehen könnte. Das geschieht stets mit dem Bewusstsein, dass jede Utopie am Ende scheitern muss, auch im besten Fall nur teilweise umgesetzt werden kann, dass es keine Reissbrett-Lösungen gibt, dass die Realität immer komplizierter ist.

Entsprechend gross war deshalb meine Freude, als ich erfuhr, dass dieser letzte Utopist für eine Lesung nach Zürich kommt. Und sie stieg fast ins Grenzenlose, als ich die Gelegenheit zu einem längeren Gespräch mit Robinson erhielt. Im Folgenden Auszüge daraus, mit ganz herzlichem Dank an Philipp Theisohn, der das Treffen eingefädelt hat.

Kim Stanley Robinson, Sie haben ursprünglich Literatur studiert. Ihre Romane offenbaren aber ein grosses Interesse an naturwissenschaftlichen Fragen. Haben Sie ein naturwissenschaftliches Studium je ernsthaft in Betracht gezogen?

Nein, nie. Ich bin mathematisch nicht sonderlich begabt, und letztlich stand für mich immer die Literatur im Vordergrund. Wenn ich nicht Literatur studiert hätte, dann am ehesten Archäologie, Ethnologie, Geologie oder eine andere Erdwissenschaft. Archäologie fasziniert mich noch immer. Die Verbindung von Naturwissenschaft und Geschichte und vor allem das Interpretieren von Objekten, also von Hinweisen, die nicht textlicher Natur sind. Ich liebe es, Ausgrabungsstätten zu besuchen. Meine Reisen nach Kreta und Orkney, zwei Inseln mit vielen Ausgrabungen, gehören zu den metaphysischen Erfahrungen meines Lebens.

Sie haben Ihr Studium mit einer Dissertation über Philip K. Dick abgeschlossen. Das überrascht auf den ersten Blick. Dick und Sie erscheinen wie zwei Pole auf dem SF-Spektrum.

Das war ursprünglich die Idee von Fredric Jameson, meinem Betreuer. Ich hatte SF als Genre ungefähr ein Jahr vorher entdeckt und wollte etwas dazu machen. Jameson, der heute als einer der führenden linken US-Intellektuellen gilt, war damals ein junger Professor. Er beschäftigte sich bereits zehn Jahre mit SF und schlug mir vor, dass ich zu Dick arbeiten sollte. Ich kannte damals nur Galactic Pot-Healer, einen von Dicks kürzeren Romanen. Ziemlich schludrig geschrieben und recht bizarr, aber durchaus interessant. Dick hat eine Zeit lang unglaublich viele Romane geschrieben. Oft für lächerliche Gagen wie 1500 Dollar. Er ging dabei von bestehenden Kurzgeschichten aus und schrieb nicht selten innerhalb von zwei Wochen einen Roman. Dazu schluckte er Amphetamine. Manchmal war das Ergebnis überzeugend, manchmal nicht. Nur wenige seiner Romane sind wirklich sorgfältig ausgearbeitet, etwa The Man in the High Castle und Valis.

Inwiefern hat Dick Ihr Schreiben beeinflusst?

Ich hatte kürzlich ein interessantes Gespräch mit dem Schriftsteller Jonathan Lethem zur Frage, was Dick für uns bedeutet (online verfügbar). Lethem ist an Dicks Surrealismus interessiert, am Zusammenbrechen der Realität. Für mich stehen dagegen andere Dinge im Vordergrund. Inhaltlich ist das vor allem die Figur des kleinen Mannes als Held. Daneben ist aber auch die Struktur wichtig, das Wechseln der Perspektive von Szene zu Szene. Diese Technik eignet sich sehr gut, um dreidimensionale Protagonisten zu entwerfen, denn man sieht die Figuren sowohl von innen wie von aussen. Dick hat dieses Verfahren natürlich nicht erfunden, aber er setzt es konsequent ein. Und ich habe es von ihm übernommen und nutze es seither.

In Ihrer Dissertation stützen Sie sich unter anderem auf den SF-Theoretiker Darko Suvin, der im Verfahren der Verfremdung das entscheidende Moment der SF sieht. Wenn man Ihre Romane betrachtet, scheint diese Einschätzung nicht unbedingt zuzutreffen. In der Mars-Trilogie machen Sie im Grunde das Gegenteil. Der rote Planet erscheint nicht als etwas Fremdes, sondern vielmehr als alltäglich. Die Bücher fühlen sich eher wie realistische Romane an. Müsste man in Ihrem Fall nicht von Naturalisierung oder Normalisierung sprechen?

Mein Vorgehen ist in der Tat, dass ich Dinge, die fremd erscheinen sollten, als normal präsentiere. Von einem Roman über den Mars erwartet man, dass dort alles anders ist. Und dann liest man das Buch und merkt: Mein Gott, das geht ja um mich. Suvin spricht nur von einer Hälfte der SF. SF muss eine Art stereoskopischen Effekt erzeugen wie bei einer 3D-Brille. Die eine Linse schaut nach vorne und spricht über die Zukunft, während die andere die Gegenwart beschreibt. Es braucht beide Linsen, damit die SF ihren charakteristischen 3D-Effekt erzeugen kann. Der SF-Forscher Roger Luckhurst hat im Zusammenhang mit meinen Romanen den Ausdruck «proleptischer Realismus», also vorausschauender Realismus, gebraucht, den ich sehr passend finde. Ich sehe mich durchaus in der Tradition des realistischen Romans des 19. Jahrhunderts; Autoren wie Balzac, die versuchten, die gesamte Gesellschaft abzubilden, und auch politisch Position bezogen.

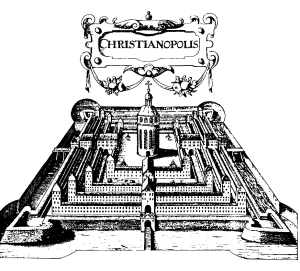

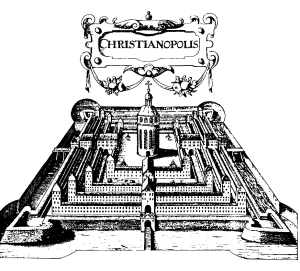

Christianopolis von Johann Valentin Andreae von 1619

Viele Ihrer Romane stehen zudem in der utopischen Tradition und verhandeln die Frage, wie eine bessere Gesellschaft aussehen könnte. In den Mars-Romanen gibt es zahlreiche Anspielungen auf die Klassiker der utopischen Literatur; etwa die Siedlung Christianopolis, benannt nach einer Utopie des frühen 17. Jahrhunderts, oder eine andere namens Fourier, in Anlehnung an den französischen Frühsozialisten und Utopisten. Sehen Sie sich selbst als Utopisten?

Ich bin SF-Autor, kehre aber immer wieder zur Utopie zurück. Das hängt mit den Inhalten zusammen, die mich interessieren, aber auch mit formalen Fragen. Mittlerweile würde ich mich als utopischen SF-Schriftsteller bezeichnen. Ich bin diesbezüglich eine Ausnahme. Viele Autoren schreiben in ihrem Leben nur eine einzige Utopie und lassen die Gattung dann hinter sich.

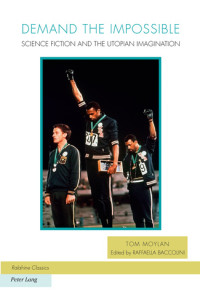

Haben Sie sich je systematisch mit der Geschichte der literarischen Utopie beschäftigt?

Als ich Pacific Edge schrieb, habe ich mich sehr intensiv mit der Gattung befasst, begonnen bei Plato und Morus. Pacific Edge war mein erster Versuch einer realistischen Utopie. Meine Leitfrage war, wie ein glaubhaftes utopisches Kalifornien in 50 Jahren aussehen könnte. Zugleich war vieles durch die beiden vorhergehenden Kalifornien-Romane The Wild Shore und The Gold Coast vorbestimmt. Das Ergebnis ist ein seltsames Biest, definitiv nicht eines meiner besten Bücher. Es führte aber direkt zu den Mars-Romanen. Ich war mit Pacific Edge unzufrieden und versuchte dann, das Problem einer glaubhaften Utopie mit der Mars-Trilogie zu lösen. Eines der Bücher, das mir dabei half, war H. G. Wellsʼ A Modern Utopia von 1905. Wells spricht in der Einleitung davon, dass eine moderne Utopie dynamisch sein müsse, da das klassische statische Modell nicht mehr funktioniert.

In der Utopieforschung wird immer wieder diskutiert, ob eine Utopie ernst gemeint sein muss. Ist die Utopie wirklich als Anleitung für eine bessere Gesellschaft gedacht oder dient sie primär als kritische Reflexion der Gegenwart. Zumindest im Falle von Morusʼ Utopia dürfte Letzteres der Fall sein. Wo situieren Sie sich in dieser Diskussion?

Ich habe kein Problem damit, wenn man meine Romane als Bauplan für eine bessere Welt versteht. Sie sind nicht bloss als Kritik oder Zerrspiegel gedacht. Ich bringe darin meine Überzeugung zum Ausdruck, dass wir in einer besseren Welt leben könnten, wenn wir manche Dinge anders machen würden.

Ich glaube nicht, dass sich viele zeitgenössische Schriftsteller trauen, so etwas offen zu sagen.

Das ist mir bewusst, und ich fühle mich auch seltsam dabei. In ästhetischer Hinsicht ist mein Schaffen merkwürdig. Es gibt ein weit verbreitetes Verständnis von Literatur, das besagt, dass jemand, der so explizit und so explizit politisch schreibt wie ich, künstlerisch etwas falsch machen muss. Dazu kann ich nur sagen: Dem mag so sein, aber es ist nun mal meine Art zu schreiben. Ich habe hier so etwas wie eine ökologische Nische gefunden und die Leute reagieren positiv darauf.

Robinson liest am Loncon.

Desmond, besser bekannt als Coyote, sagt an einer Stelle in Green Mars Folgendes: «Anyone can agree things should be fair, and the world just. The way to get there is always the real problem.» Wäre es übertrieben zu sagen, dass dies der Kern ist, um den sich ein Grossteil Ihrer Bücher dreht.

Das stimmt durchaus. In diesem Punkt widerspreche ich übrigens meinem Lehrer Fredric Jameson. Jameson hat in einem oft zitierten Artikel argumentiert, dass wir letztlich gar nicht in der Lage sind, uns eine Utopie vorzustellen. Dabei ist es die einfachste Sache der Welt, ein utopisches System zu beschreiben: Die Ärmsten sind ausreichend versorgt sind und die Reichen besitzen nur zehn mal mehr als die Ärmsten. Dafür reicht ein Satz. Was wir uns dagegen nicht vorstellen können, ist, wie wir dorthin gelangen. Dazu sieht unsere aktuelle Situation zu verfahren aus, entwickeln sich zu viele Dinge in die falsche Richtung. Hinzu kommt, dass im Spätkapitalismus die Vorstellung des Menschen als habgieriges, gewinnsüchtiges, kompetitives und betrügerisches Wesen vorherrscht. – Ich habe die 1960er Jahre erlebt, als wir noch an die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Revolution glaubten. In den 1980ern krachten wir aber gegen eine Wand. Damals wurde unser Glaube an eine Revolution und an die Möglichkeit, dass sich die Dinge schnell zum Guten wenden würden, zerstört. Wie geht man nun damit um, wenn man den Glauben an die Revolution verloren hat, aber nach wie vor an Utopien festhält? Dann muss man sich eben überlegen, was dennoch funktionieren könnte. Und deshalb erzähle ich Geschichte um Geschichte und erfinde immer neue Varianten, wie es klappen könnte.

In der Utopie steht typischerweise die soziale Organisation und nicht das Individuum im Vordergrund; im Zentrum steht die Frage, wie eine Gesellschaft organisiert sein sollte. Das gilt zwar auch für Ihre Romane, zugleich geht es aber immer auch um Einzelfiguren. Die Geschichte des Mars würde sich anders entwickeln, wenn nicht John Boone oder Ann Clayborne an entscheidenden Momenten eingriffen. Ist das durch die Form des Romans gegeben oder hängen politische und soziale Entwicklungen am Ende doch stark von Individuen ab.

Das ist eine interessante Frage. Die Form ist zweifellos wichtig. Ein Roman braucht Figuren, und als Autor bemühe ich mich darum, dass sie exemplarisch für etwas stehen. Es geht nicht nur um John, Ann oder Frank, sondern um die Standpunkte, welche diese Figuren repräsentieren. Zugleich bin ich überzeugt, dass es keine übermenschlichen historischen Kräfte gibt, sondern nur Ansammlungen von Menschen. Diese Menschen sind zwar durch ihre jeweilige Kultur und ihre Umgebung geprägt, sie treffen aber dennoch individuelle Entscheide. Ich denke, dass es durchaus Situationen gibt, in denen ein einzelner Mensch ausschlaggebend sein kann. Wie in The Man in the High Castle: Nobusuke Tagomi ist ein kleiner Bürokrat, aber es kommt zu einer Situation, in der das, was er tut, wichtig wird. Vielleicht ist das nur die Sichtweise eines Romanautors, aber der Einzelne ist keineswegs komplett unbedeutend. Wir beide machen zusammen zwei Siebenmilliardstel der Menschheit aus. Das scheint wenig, es ist aber nicht nichts. Meine Frau arbeitet als Chemikerin ständig mit so kleinen Einheiten. Der milliardste Teil kann entscheidend sein; er kann tödlich sein oder impfend wirken.

Der Mars ist seit einiger Zeit wieder in den Medien. Halten Sie es für sinnvoll, zum Mars zu reisen, lohnt sich der Aufwand?

Der Aufwand würde sich wohl nur knapp lohnen. Es wäre zweifellos eine interessante technische Aufgabe, von der man einiges lernen könnte. Unsere grössten Herausforderungen sind aber hier auf der Erde: der Klimawandel und des Etablieren einer Permakultur, die ökologisch und sozial nachhaltig ausgerichtet ist. Der Mars könnte dabei als Vergleichswert sinnvoll sein, denn es handelt sich um einen giftigen, unbewohnbaren Planeten; quasi als Teil einer vergleichenden Planetologie. Weltraumforschung ist letztlich ja immer eine Erdwissenschaft. Aber die Besiedelung des Mars hat sicher keine Priorität. Der Mars wird uns nicht retten, wie manche behaupten.

Es gibt verschiedene Szenarien, wie man zum Mars reisen könnte, unter anderem das private Mars-One-Projekt.

Mars One ist Unsinn, den Leuten wird etwas vorgegaukelt. Ich weiss nicht, ob die Initianten auch sich selbst etwas vormachen, aber im Grunde ist es Betrug. Zu viele technische Fragen sind noch nicht gelöst.

Wenn es die Möglichkeit gäbe, zum Mars zu reisen – und ich spreche nicht von der berühmten Reise ohne Retourticket –, würden Sie sie wahrnehmen?

Das wäre primär eine Frage des Zeitaufwands. Mit dem heutigen Stand der Technik müssen wir von rund fünf Jahren ausgehen. Das ist mir zu lange. Ich habe zu viele Verpflichtungen hier. Aber nehmen wir mal an, es wären nur je zwei Wochen Hin- und Rückflug nötig, um einen Monat auf dem Mars zu verbringen – ich wäre sofort dabei. Wer würde das nicht wollen?

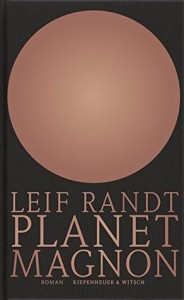

Gut zwei Drittel der Bewohner dieses Sonnensystems sind in sogenannten »Populären Kollektiven« organisiert, deren Ideologien sich teilweise stark unterscheiden. Im Zentrum des Romans steht das Dolfin-Kollektiv, dem die Hauptfigur Marten Eliot angehört. Die Dolfins zeichnen sich durch eine Art post-postmoderner Coolness aus. Die Mitglieder des Kollektivs streben einen »postpragmatischen Schwebezustand« an, »in dem Rauscherfahrung und Nüchternheit, Selbst- und Fremdbeobachtung, Pflichterfüllung und Zerstreuung ihre scheinbare Widersprüchlichkeit« verlieren. Gefühle im traditionellen Verständnis sind keineswegs tabu, werden aber wie alles andere auch mit einem rational-kühlen Interesse betrachtet. Man könnte diesen Zustand abgeklärt-distanzierten Genießens vielleicht mit dem buddhistischen Konzept des Nirwanas vergleichen. Etwas prosaischer ausgedrückt ist das Ideal der Dolfins gar nicht so weit von dem entfernt, was in gewissen urbanen Szenen der westlichen Wohlstandswelt bereits gelebt wird. Es geht um einen Gestus des ironisch-heiteren Kennen-wir-schon, gewissermaßen um ein potenziertes Hipstertum.

Gut zwei Drittel der Bewohner dieses Sonnensystems sind in sogenannten »Populären Kollektiven« organisiert, deren Ideologien sich teilweise stark unterscheiden. Im Zentrum des Romans steht das Dolfin-Kollektiv, dem die Hauptfigur Marten Eliot angehört. Die Dolfins zeichnen sich durch eine Art post-postmoderner Coolness aus. Die Mitglieder des Kollektivs streben einen »postpragmatischen Schwebezustand« an, »in dem Rauscherfahrung und Nüchternheit, Selbst- und Fremdbeobachtung, Pflichterfüllung und Zerstreuung ihre scheinbare Widersprüchlichkeit« verlieren. Gefühle im traditionellen Verständnis sind keineswegs tabu, werden aber wie alles andere auch mit einem rational-kühlen Interesse betrachtet. Man könnte diesen Zustand abgeklärt-distanzierten Genießens vielleicht mit dem buddhistischen Konzept des Nirwanas vergleichen. Etwas prosaischer ausgedrückt ist das Ideal der Dolfins gar nicht so weit von dem entfernt, was in gewissen urbanen Szenen der westlichen Wohlstandswelt bereits gelebt wird. Es geht um einen Gestus des ironisch-heiteren Kennen-wir-schon, gewissermaßen um ein potenziertes Hipstertum.