Erschienen in der Zeitschrift für Fantasikforschung Nr. 10 2015.

Dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem SF-Kino stark USA-lastig ist, dürfte unbestritten sein, hat aber offensichtliche Gründe. Denn obwohl SF keine genuin amerikanische Erfindung ist, wird sie oft als solche wahrgenommen. Mit dem Film verhält es sich ähnlich. Zumindest die Leinwände der westlichen Welt werden heute von Hollywood dominiert. Dass es daneben auch noch andere Kinoindustrien gibt, deren Produktion teilweise sogar noch umfangreicher ist als die der US-amerikanischen Filmindustrie, wird oft vergessen, da diese meist nur für den heimatlichen Markt produzieren. Im SF-Film kulminieren diese beiden Tendenzen gewissermaßen. Zwar gab und gibt es von Aelita (SU 1924, Regie: Yakov Protazanov) und Metropoli (D 1927, Regie: Fritz Lang) über Fahrenheit 451 (GB 1966, Regie: François Truffaut) und Stalker (SU 1979, Regie: Andrej Tarkowskij) bis Under the Skin (GB/USA/CH 2013, Regie: Jonathan Glazer) immer wieder bemerkenswerte europäische SF-Filme, im Gegensatz zu den USA handelt es sich hierbei aber in aller Regel um Einzelwerke. Eigentliche Genretraditionen können sich nur in einem industriellen Kontext herausbilden, die fragmentierte und kleinräumige europäische Filmindustrie bietet hierfür denkbar schlechte Voraussetzungen. Als Ausnahmen ließen sich hier allenfalls England sowie einige osteuropäische Staaten anführen.

The Liverpool Companion to World Science Fiction Film

Obwohl Hollywood keineswegs immer an SF interessiert war – vor 1950 war das Genre praktisch inexistent –, spielt diese mittlerweile eine zentrale Rolle in der Blockbuster-Strategie der großen Studios. Außerhalb der USA fehlen meist Geld und Know-how, um mit den Mega-Produktionen mithalten zu können. SF dient somit nicht zuletzt dazu, die Vormachtstellung der amerikanischen Filmindustrie zu zementieren. Freilich gibt es dennoch immer wieder Versuche, außerhalb von Hollywood SF-Filme zu produzieren. Von der Forschung wurden diese bislang aber weitgehend ignoriert. Der Liverpool Companion to World Science Fiction Film schickt sich nun an, diese Lücke zumindest teilweise zu schließen.

Dass die 14 Kapitel des Sammelbands die weltweite SF-Produktion nicht erschöpfend abdecken können, versteht sich von selbst. Das erklärte Ziel von Herausgeberin Sonja Fritzsche ist nicht Vollständigkeit, sondern, «to make visible the incredible variety of science fiction film-making around the world» (5). Vielfältig sind nicht nur die behandelten Filmtraditionen, sondern auch die gewählten Ansätze. So widmen sich Ritch Calvin und Ji Zhang jeweils «ersten» Filmen. Im Falle von Zhang ist das Death Ray on a Coral Island (CN 1980, Regie: Zhang Hongmei), «arguably the first science fiction film produced in post-1949 China» (39), bei Calvin Pumzi (KE 2009, Regie: Wanuri Kahiu), «the first Kenyan science fiction film» (23). Jenseits der Tatsache, dass beide Filme jeweils als «offizielle» erste SF-Filme gelten, haben die Werke freilich wenig gemein. Pumzi, ein mit einem Budget von lediglich 35’000 Dollar gedrehter postapokalyptischer Kurzfilm, der sich mit Wasserknappheit und der Rolle der Frau auseinandersetzt, ist das Werk einer engagierten Künstlerin, produziert in einem Land, in dem weder Film noch SF Tradition haben. Death Ray, in dem ein Wissenschaftler eine Superbatterie entwickelt, die westliche Mächte für finstere Zwecke missbrauchen wollen, entstand dagegen während des Golden Age der chinesischen SF, einer kurzen Phase von 1978 bis 1983, in der das Genre vom Regime als Mittel «to popularize scientific knowledge and inspire youths interested in scientific research» (39) offiziell gefördert wurde. In beiden Fällen kommt den Filmen somit eine politische Funktion zu, wenn auch unter sehr unterschiedlichen Vorzeichen.

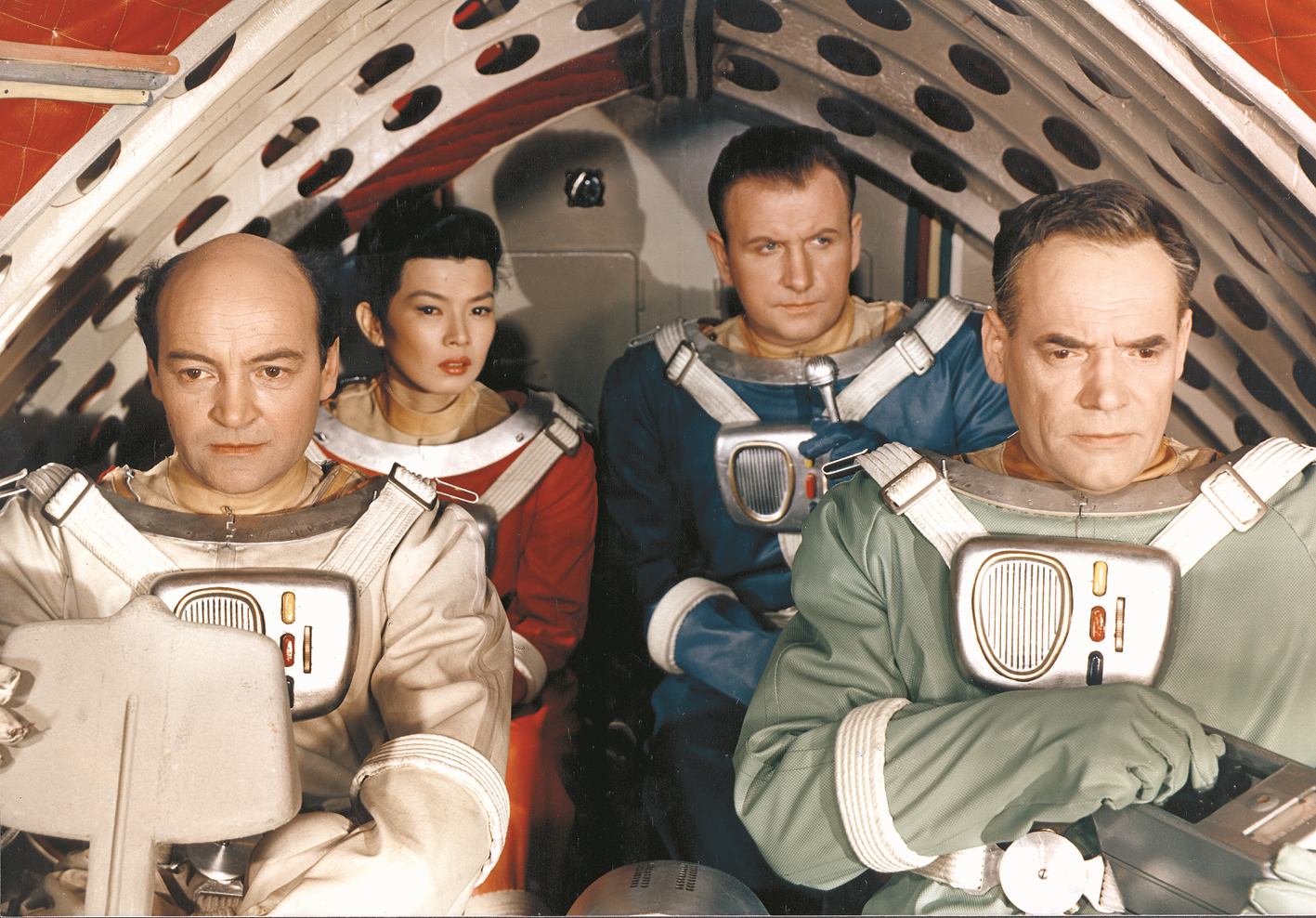

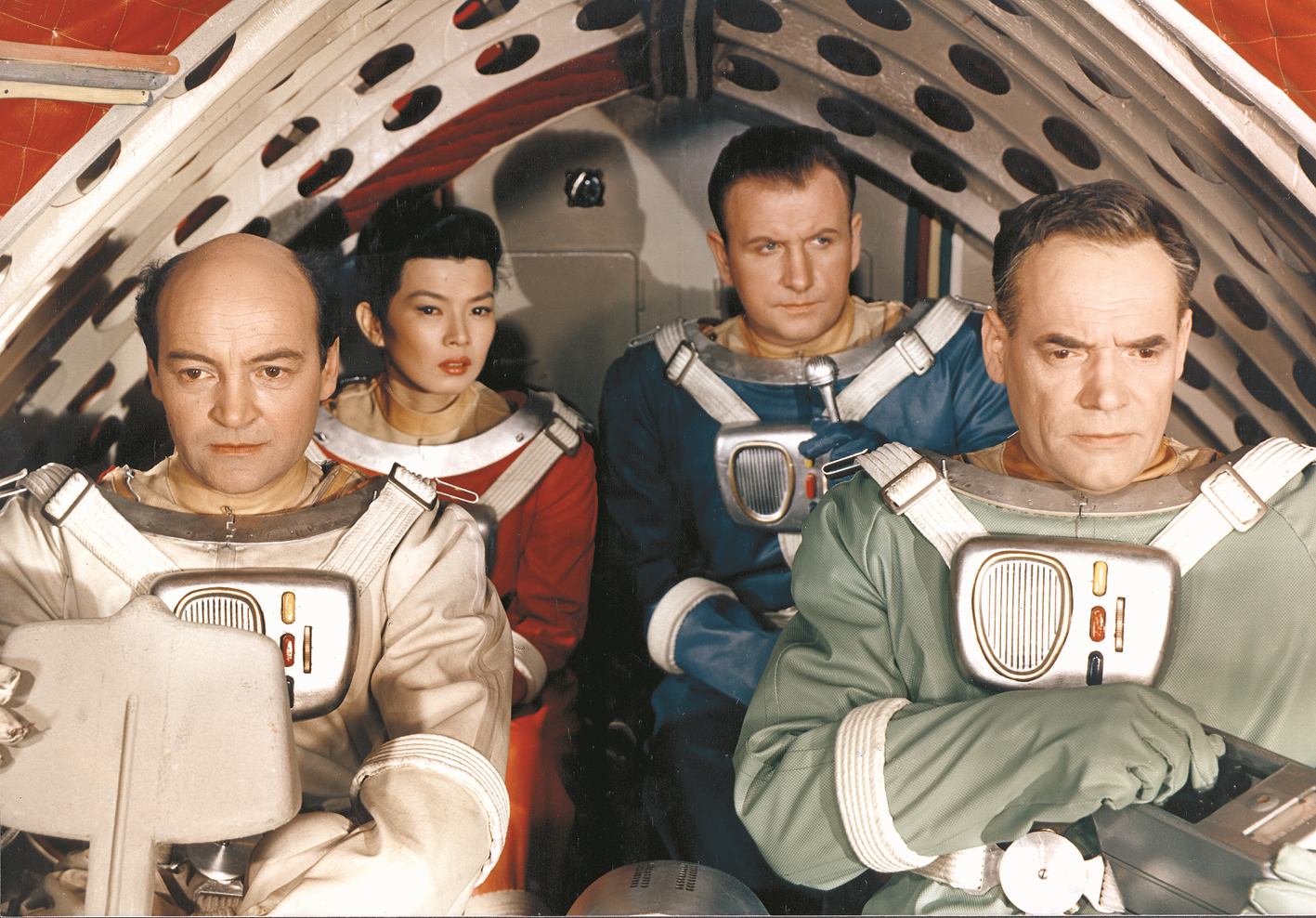

Politik spielte auch bei der Stanisław-Lem-Verfilmung Der schweigende Stern (DDR/PL 1960, Regie: Kurt Maetzig), dem ersten osteuropäischen SF-Film, eine entscheidende Rolle, wobei die beteiligten Parteien sehr unterschiedliche Ziele verfolgten. Während man in Moskau die Überlegenheit bei der Eroberung des Alls demonstrieren und die polnischen Produzenten der lemschen Vorlage gerecht werden wollten, war das Ziel der DEFA, «to spread an egalitarian warning to the world that would also encourage more investment in space explorations» (125). Ganz im Sinne dieses pazifistischen Ansatzes ist die Crew in Kurt Maetzigs Film ethnisch und geschlechtsmäßig durchmischt. Wie Evan Torners Analyse zeigt, gelang es den Filmemachern aber insbesondere bei den weiblichen Figuren dennoch nicht, sich von etablierten Stereotypen zu lösen.

Der schweigende Stern.

Steht bei den genannten Artikeln jeweils ein Film im Zentrum, sind andere übersichtsartig angelegt. So widmen sich Jessica Lange und Dominic Alessio dem indischen SF-Kino, dessen Tradition bis in die 1950er Jahre zurückreicht. Insbesondere seit der Jahrtausendwende erlebt der indische SF-Film einen Boom; über 30 Filme wurden seither produziert, viele davon mit großem finanziellem und technischem Aufwand. Enthiran (IN 2010, Regie: S. Shankar), auf den die Autoren ausführlicher eingehen, ist sogar die kommerziell erfolgreichste indische Produktion aller Zeiten. Obwohl dieser Film Elemente enthält, die für das indische Kino typisch sind – allen voran musikalische Einlagen –, sind insbesondere die Actionszenen deutlich von Hollywood inspiriert. An den Special Effects – eine besonders überbordende Actionsequenz hat auf YouTube mittlerweile fast vier Millionen Zuschauer gefunden – waren denn auch namhafte US-amerikanische Firmen wie Industrial Light and Magic beteiligt.

An einem Film wie Enthiran tritt eine Tendenz besonders deutlich zutage, die sich in fast allen Artikeln zeigt: Hollywood bleibt als Bezugsgröße stets präsent. Und das gilt sowohl für die Analysen wie auch für die Filmemacher. Sei es im Versuch, mit Hollywood in Sachen exaltierter Action gleichzuziehen wie im Falle von Enthiran oder in der bewussten Abgrenzung gegenüber der US-amerikanischen SF. Derek Johnston macht diese Haltung im britischen Kino aus, das insbesondere in Form der Hammer Studios auf einen, wie man heute sagen würde, transmedialen Ansatz setzte: Durch die Adaption bestehender Radio-, Bühnen- und Fernsehproduktionen kreierte das Studio «a particularly British slant on the genre» (100).

Frankreich als Land, das nicht nur eine reiche Filmtradition besitzt, sondern auch auf eine lange SF-Geschichte zurückblicken kann – zu erwähnen wäre nicht nur Jules Verne, sondern auch der Bereich der Comics –, ist ein besonders aufschlussreiches Beispiel. Wie Daniel Tron in seinem Artikel argumentiert, hat die maßgeblich durch die Nouvelle Vague begründete Tradition des Autorenfilms dazu geführt, dass es im Grunde kein französisches Genrekino gibt. Bekannte französische SF-Filme wie La jetée (FR 1962, Regie: Chris Marker), Alphaville (FR/IT 1965, Regie: Jean-Luc Godard) und Je t’aime, je t’aime (FR 1968, Regie: Alain Resnais) sind deshalb «either first films or remain one-shot experiments in the filmography of each director» (150). Genreaffine Regisseure wie Luc Besson können ihre Filme dagegen nur als internationale Koproduktion realisieren.

Science Fiction ausserhalb der Genretradition: Alphaville von Jean-Luc Godard.

Als erster Versuch, den US-geprägten Kanon des SF-Kinos aufzubrechen, ist der Liverpool Companion zweifellos ein wichtiger Beitrag. Dass das Buch nur einen Anfang darstellt, deklariert Fritzsche bereits in der Einleitung. Damit möchte sie wohl auch Kritik abwehren, bei den behandelten Regionen zu selektiv verfahren zu sein. Völlig entkräften kann sie diesen Vorwurf allerdings nicht. Die Auswahl der untersuchten Länder und Regionen wirkt relativ beliebig und zeigt zudem einen starken westlichen Einschlag. Fast die Hälfte der Beiträge beschäftigt sich mit europäischen Ländern, der afrikanische Kontinent wird dagegen nur mit dem Artikel zu Pumzi bedacht; das im Bereich Genrekino höchst produktive Hongkong wird nicht behandelt, Australien ohnehin nicht, und auch der gesamte arabische Raum ist abwesend.

Für diese Lücken gibt es zweifellos verschiedene Gründe; nicht zuletzt ist es gut möglich, dass die SF in manchen Kulturkreisen nach wie vor nicht Fuß fassen konnte. Solche weißen Flecken zu behandeln, wäre aber ebenfalls interessant gewesen. Überlegungen dazu, warum es keine arabische SF gibt – falls dem so sein sollte –, hätten eine echte Bereicherung dargestellt.

Billiges Imitat eines schlechten Films: Transmorphers.

Zum Eindruck der Beliebigkeit trägt ausgerechnet einer der interessantesten Beiträge des Bandes mit bei, Paweł Freliks Ausführungen zu «digital audiences». Frelik setzt sich darin mit verschiedenen Phänomenen auseinander, die erst im Zeitalter günstiger digitaler Produktionsmittel entstehen konnten. Da ist zum einen das, was Frelik «science fiction exploitation cinema» (248) nennt, Billigst-Produktionen, die direkt auf DVD vertrieben werden. Neben den «Mockbustern» der Produktionsfirma Asylum wie Transmorphers (US 2007, Regie: Leigh Scott), AVH: Aliens Vs. Hunter (US 2007, Regie: Scott Harper) oder The Day the Earth Stopped (US 2008, Regie: C. Thomas Howell), die im Windschatten großer Produktionen segeln, sind auch wieder auferstandene (trashige) Subgenres wie etwa Giant-mutant-animal-Streifen zu nennen. Diese Filme setzen zwar auf digitale Effekte, haben aber nicht den Anspruch, qualitativ mit Großproduktionen gleichzuziehen; vielmehr setzen sie die Verfahren ein, die ihnen gängige Schnitt- und Effektprogramme von Haus aus zur Verfügung stellen. Das Ergebnis ist in jeder Hinsicht generisch.

Dass die verfügbaren Werkzeuge die Produktion maßgeblich beeinflussen, zeigt auch der Boom von SF-Kurzfilmen, bei denen es nicht selten einzig darum geht, mit visueller Extravaganz zu beeindrucken, während der Plot rudimentär bleibt. Noch einmal ein anderes Gebiet schneidet Frelik schließlich mit Erscheinungen wie Remixes und Fan-Edits an, in denen sich Fans bestehende Filme aneignen und dem Material eine neue Form geben. Wie gesagt: Das sind faszinierende und von der Wissenschaft noch weitgehend unbeackerte Felder, aber obwohl Frelik die Internationalität der SF-Kurzfilmproduktion betont, will sein Beitrag nicht so recht zur Ausrichtung des Bandes passen.

Dass digitale Produktionstechniken und nicht zuletzt die Möglichkeit der Distribution übers Netz gerade für finanzschwache Länder von eminenter Bedeutung sind, wird von verschiedenen Autoren hervorgehoben. Umso unverständlicher ist da, dass Angaben zu zu den online verfügbaren Filmen weitgehend fehlen. In der Bibliografie ist zwar jeweils der Hinweis «Film Short Online» zu lesen, eine URL sucht man aber vergeblich.

Fritzsche, Sonja (Hg.): The Liverpool Companion to World Science Fiction Film. Liverpool: Liverpool University Press, 2014.

277 Seiten, 978-1781380383, € 106. Erhältlich bei Amazon.

Von Sebastian Stoppes Studie Unterwegs zu neuen Welten, in der das Star-Trek-Franchise als positive Utopie liest, war hier schon früher die Rede. In der neuesten Ausgabe des Journal of the Fantastic in the Arts – wobei neu relativ ist, das Heft hätte vor über einem Jahr erscheinen sollen –, ist nun meine ausführliche Rezension enthalten.

Von Sebastian Stoppes Studie Unterwegs zu neuen Welten, in der das Star-Trek-Franchise als positive Utopie liest, war hier schon früher die Rede. In der neuesten Ausgabe des Journal of the Fantastic in the Arts – wobei neu relativ ist, das Heft hätte vor über einem Jahr erscheinen sollen –, ist nun meine ausführliche Rezension enthalten.