In den Siebzigerjahren versuchte sich das staatliche Filmschaffen der DDR an der Produktion von Zukunftsfilmen. Erinnerung an ein vergessenes Kapitel ostdeutscher Filmgeschichte.

«Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt.» – Bereits die erste Zeile der Nationalhymne der DDR markiert es deutlich: Dieser Staat hält sich nicht lange mit der katastrophalen deutschen Vergangenheit auf, sondern blickt zuversichtlich nach vorne, auf das lichte Morgen, das am Horizont bereits sichtbar wird. So ist es denn auch nur folgerichtig, dass die DEFA, die staatliche Filmproduktionsfirma der DDR, während eines Jahrzehnts eine Abteilung unterhielt, deren Aufgabe die Produktion von «Zukunftsfilmen» war.

Defa-futurum, die auf Weisung des Stellvertreters des Ministers für Kultur am 1. Juni 1971 ihre Arbeit aufnahm, war eine sogenannte künstlerische Arbeitsgruppe (AG). Die AGs stellten innerhalb der DEFA Pools von Regisseur*innen, Dramaturg*innen und technischem Personal dar, die für die Herstellung der Filme verantwortlich zeichneten. Leiter und treibende Kraft hinter defa-futurum war der Dokumentarfilmregisseur Joachim Hellwig. Hellwig, der heute nur noch intimen Kenner*innen des DDR-Kinos ein Begriff sein dürfte, war zu diesem Zeitpunkt ein etablierter Filmemacher mit hervorragenden Kontakten zur Spitze der SED, der in seinen Arbeiten stramm der Parteilinie folgte. In Filmen wie Ein Tagebuch für Anne Frank (1958) oder So macht man Kanzler (1961), die noch vor der Gründung von defa-futurum entstanden, war er stets darum bemüht, die BRD als direkte Weiterführung des NS-Regimes zu diskreditieren und die DDR auf diese Weise zum «besseren Deutschland» zu stilisieren. Dieser propagandistische Zug sollte zwar auch bei defa-futurum zum Tragen kommen, doch vorderhand hatte Hellwig mit seiner AG etwas Anderes vor. Was er mit dem Zukunftsfilm bezweckte, legte er ausführlich in einer gemeinsam mit dem Dramaturgen Claus Ritter verfassten Dissertation dar, die 1975 an der Karl-Marx-Universität Leipzig angenommen wurde. Dieses Werk mit dem wenig eingängigen Titel Erkenntnisse und Probleme, Methoden und Ergebnisse bei der künstlerischen Gestaltung sozialistischer Zukunftsvorstellungen im Film unter besonderer Berücksichtigung der Erfahrungen der AG defa-futurum ist ein ungewöhnliches, aber sehr aufschlussreiches Dokument. Auf über 300 Seiten und in einer oft herrlich umständlichen Mischung aus Beamtendeutsch und geisteswissenschaftlichem Jargon entwickeln die Autoren das Konzept des sozialistischen Zukunftsfilms; sie liefern also die theoretische Grundlage dessen, was Hellwig mit defa-futurum filmisch umsetzen wollte.

Der populäre Fernsehmoderator Chris Wallasch führt durch Liebe 2002

Unerwünschte Utopien

Hellwig und Ritter kannten sich mit utopischer Literatur und Science-Fiction bestens aus. Insbesondere Ritter, von Haus aus Germanist, war ein Experte auf diesem Gebiet und veröffentlichte in den folgenden Jahren drei Monografien zur deutschen Science-Fiction. Was er und Hellwig in ihrer Dissertation beschreiben, ist im Grunde ein filmisches Gegenstück zur literarischen Utopie. Dass sie ihr Kind nicht beim Namen nennen, hat allerdings gute Gründe: Karl Marx und Friedrich Engels lehnten die Utopie, verstanden als detaillierte Beschreibung alternativer Gesellschaftsentwürfe, entschieden ab, denn ähnlich wie die Evolutionstheorie könne ihr Wissenschaftlicher Sozialismus, als seriöses wissenschaftliches Unterfangen, lediglich die Gesetzmässigkeiten des Geschichtsverlaufs darlegen, nicht aber dessen Ergebnis. Jeder Versuch, die (kommunistische) Zukunft zu beschreiben, sei unwissenschaftliche Fantasterei und somit strikt abzulehnen. Für defa-futurum kam hinzu, dass Utopien für ein totalitäres Regime wie das der DDR ohnehin ein Problem darstellen, denn eine Utopie fungiert immer als kritischer Gegenentwurf zur Realität, die somit defizitär erscheint. Offiziell waren aber im real existierenden Sozialismus die wesentlichen gesellschaftlichen Probleme bereits gelöst, die Utopie mithin schon realisiert. Kritische Gegenentwürfe waren somit nicht mehr nötig.

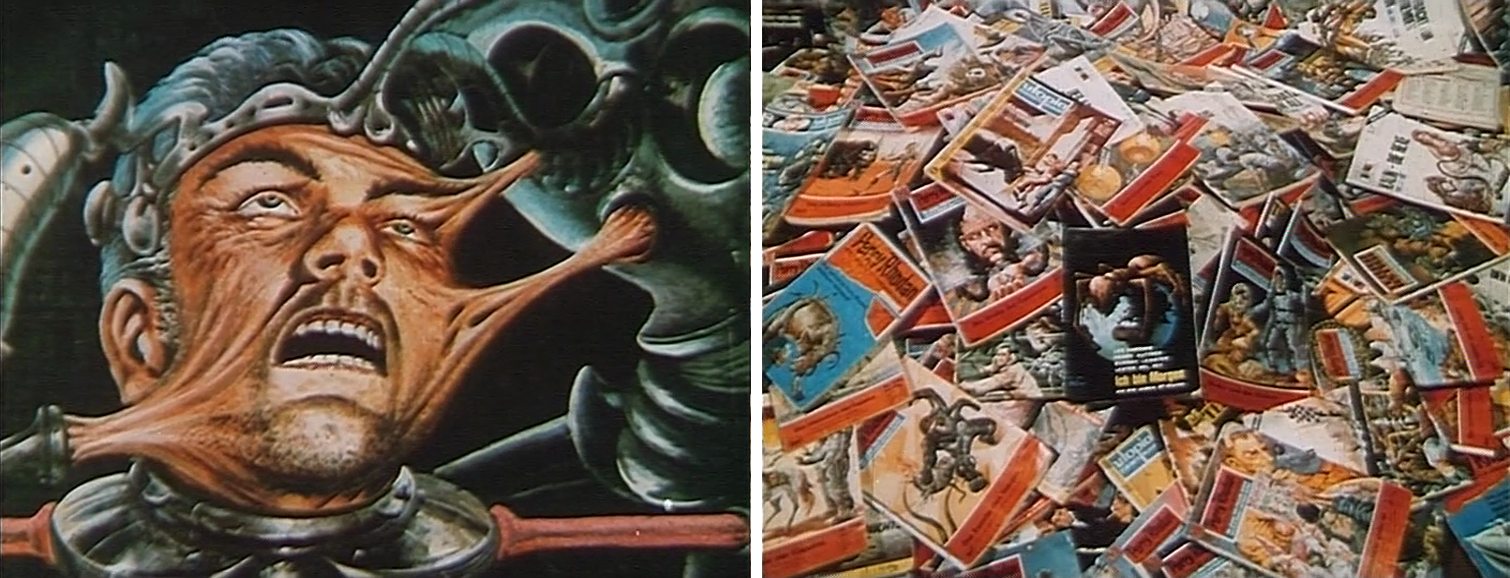

Der Zukunftsfilm sollte auch nicht mit Science Fiction westlichen Zuschnitts verwechselt werden, die Hellwig und Ritter als vulgäre reaktionäre Propaganda abtaten. Diese negative Einschätzung wird bereits in einer der frühesten defa-futurum-Produktionen, dem 1972 erschienenen Die Welt der Gespenster, sichtbar. Der sechsminütige Film besteht im Wesentlichen aus Aufnahmen von Titelbildern westdeutscher Science-Fiction-Hefte. Diese Publikationen, allen voran die noch heute fortgesetzte Perry-Rhodan-Reihe, stellen für Hellwig den Inbegriff degenerierter und kriegstreiberischer West-Science-Fiction dar.

Die Cover von Perry Rhodan und Co. in Die Welt der Gespenster

Der Zukunftsfilm als Gegenwartsfilm

Der forsche Voice-over-Kommentar macht es deutlich: Die grellbunten Monster, Roboter und muskelbepackten Weltraumhelden auf den Covers seien Ausdruck einer falschen – kapitalistischen – Vorstellung der Zukunft, die es abzulehnen gelte. Entsprechend auch das Schluss-Statement im Kommentar: «Diese Welt der Gespenster – sie ist nicht die unsere! Die Zukunft wird so, wie wir sie wollen!»

Der Zukunftsfilm, der den beiden Autoren vorschwebte, sollte nicht von Ausserirdischen und Weltraumschlachten handeln, sein Ziel sei «die Stimulierung von Zukunftsverantwortung». Denn die Zukunft gehe aus der Gegenwart hervor, liege in deren Verantwortung. Zugleich seien Zukunft und Gegenwart auch in umgekehrter Richtung miteinander verbunden: Vorstellungen der Zukunft wirken darauf zurück, wie wir unsere Gegenwart gestalten. Aufgabe des Zukunftsfilms müsse es deshalb sein, das in erster Linie jugendliche Publikum für die – sozialistische – Zukunft zu begeistern. Letztlich sei der Zukunftsfilm, so Hellwig und Ritter in einer ihrer wenigen prägnanten Formulierungen, schlicht eine besondere Form des Gegenwartsfilms.

Die Ausgangslage für den Zukunftsfilm ist also denkbar heikel: Die Zukunft soll mobilisierend auf die Gegenwart einwirken, darf aber nicht die herrschenden Verhältnisse in Frage stellen, ja im Grunde nicht einmal gezeigt werden. Dem Zukunftsfilm bleibt somit nur ein schmaler Grat, auf dem er seine Wirkung entfalten kann. Was sich schon theoretisch eher kompliziert ausnimmt, wird in der konkreten Umsetzung endgültig zur Merkwürdigkeit. Die wenigen Filme, in denen Hellwig sein Konzept einigermassen konsequent umzusetzen versuchte, sind denn auch alle auf mehr oder weniger interessante Weise gescheitert.

Die Liebe in 30 Jahren

Stellenweise geradezu surreal wirkt der 1972 erschienene Liebe 2002. Der knapp 40-minütige Film beginnt mit Bildern einer stilisierten Zukunft, in der weibliche Figuren zuerst einen pantomimischen Tanz aufführen und dann von einem automatisierten Paarvermittlungssystem mit Männern zusammengeführt werden. Es folgen allem Anschein nach gestellte Interviews, in denen Reisende auf dem Flugplatz Berlin-Schönefeld gefragt werden, wie sie sich die Liebe in der Zukunft vorstellen.

Liebe 2002

Nach einem im Freien inszenierten Liebesduett aus La Traviata folgt wieder eine längere Szene mit dem Paarvermittlungscomputer, bevor Jugendliche in einer zeitgenössischen Diskothek dazu befragt werden, wie sie sich die Liebe in 30 Jahren vorstellen. Wie die verschiedenen Sequenzen zusammenhängen und worauf der Film hinauswill, wird nie wirklich einsichtig. Besonders irritierend ist das Zukunftsballett, das Hellwig mit professionellen Tänzer*innen inszenierte. Ziel von Liebe 2002 sei, so Hellwig und Ritter in ihrer Dissertation, «die Jugend der DDR auf den ethischen und moralischen Anspruch einer sinnvollen Geschlechterbeziehung einzustimmen». Was immer mit dieser reichlich nebulösen Formulierung gemeint sein mag – aus dem Film selbst erschliesst sich diese Absicht kaum. Aus den Ausführungen in der Dissertation geht zudem hervor, dass die computerisierte Welt der Zukunft eine kapitalistische sei, eine Schreckensvision, die es abzulehnen gelte. Der Film macht das allerdings nie deutlich. Zumal diese Zukunft nie glaubhaft erscheint, es aufgrund der offensichtlichen Stilisierung wohl auch nicht soll. Wenn das Gezeigte aber nicht plausibel wirkt, die negative Zukunft ohnehin nie Wirklichkeit werden kann, ist es mit der abschreckenden Wirkung nicht weit her. Bei heutigen Zuschauer*innen dürfte zudem für Verwirrung sorgen, dass die Kostüme und Perücken der Tänzer*innen offensichtlich von Stanley Kubricks ein Jahr zuvor erschienenem A Clockwork Orange inspiriert sind. Allerdings lief Kubricks Film in der DDR nie im Kino, das Publikum von Liebe 2002 dürfte die Anspielung somit kaum erkannt haben.

Offensichtlicher Einfluss: A Clockwork Orange

In den Interviews mit den Jugendlichen zum Schluss kommt schliesslich zur Sprache, worauf nicht nur Liebe 2002, sondern der Zukunftsfilm insgesamt abzielt: Die Liebe sei ohnehin schon wunderbar, und von einer Welt, in der eine Maschine den Geliebten oder die Geliebte auswählt, halten die Befragten wenig. So, wie es ist, ist es schon recht gut, die Zukunft kann gar nicht viel besser werden, sondern ist lediglich eine konsequente Weiterführung der Gegenwart. In Liebe 2002 lässt sich ein regelrechtes Schrumpfen der Zukunft beobachten, die am Ende als wenig mehr erscheint als ein Anhängsel der Gegenwart. Der Zukunftsfilm wird damit in der Tat zum Gegenwartsfilm.

Marxistische Zukunftsforschung

Indem sie die Zukunft ins Zentrum rücken, vermeiden Hellwig und Ritter nicht nur den heiklen Begriff der Utopie, sie knüpfen damit auch an damals aktuelle Diskussionen zur Prognostik an. Die sozialistische Prognostik war als Gegenentwurf zur nach dem Zweiten Weltkrieg primär in den USA entstandenen Futurologie gedacht und verstand sich wie diese als Versuch, künftige wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen mittels mathematischer Modelle und Computersimulationen zu antizipieren. Anders als die westliche Futurologie fusste die Prognostik aber auf der Marxʼschen Geschichtsphilosophie. Offiziell war dies zwar ein Vorteil – schliesslich galt Marxʼ historischer Materialismus als bewiesen –, in der Praxis erwiesen sich die Ansätze aber rasch als inkompatibel. Ähnlich wie die Utopie basiert auch Zukunftsforschung auf dem Entwickeln von alternativen Szenarien und verschiedenen möglichen Varianten. Dies verträgt sich freilich schlecht mit einer Ideologie, die in Anspruch nimmt, nicht nur die Gesetze des historischen Prozesses zu kennen, sondern auch dessen zwangsläufigen Endpunkt, den Kommunismus. Die Zukunft, welche die Prognostik voraussehen konnte – oder vielmehr sollte –, stand von Anfang an fest.

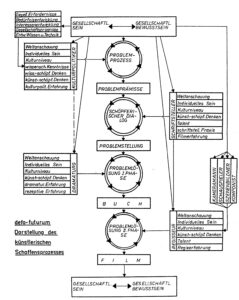

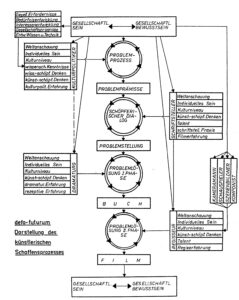

Hellwigs und Ritters Modell des kreativen Prozesses

Als defa-futurum ihre Arbeit aufnahm, war die Prognostik für die Parteiführung bereits schon wieder passé, Hellwig und Ritter nehmen die entsprechenden Konzepte aber sehr ernst und entwickelten in ihrer Dissertation davon ausgehend ein quasi-wissenschaftliches Modell des kreativen Prozesses, bei dem ein Stoff für einen Film, ausgehend von einer sogenannten Problemprämisse, über mehrere genau definierte Stufen hinweg kollaborativ entwickelt wird. Zentral ist hierbei wie bei der Prognostik das Feedback-Prinzip, das auf allen Stufen für Optimierungen sorgen soll.

Aus heutiger Sicht wirkt die Grafik, mit der die Autoren ihren Ansatz illustrieren, schon fast wie eine unfreiwillige Parodie. Insbesondere Hellwig war es damit aber wohl ernst: Alle paar Monate trafen sich Mitarbeiter*innen der AG mit externen Wissenschaftler* innen zur Werkstatt Zukunft, um anhand von im Voraus festgelegten Themen Ideen für Filmprojekte zu entwickeln.

Die Werkstatt-Treffen fanden bis Ende der Siebzigerjahre regelmässig statt und wurden jeweils sorgfältig vorbereitet und protokolliert, sie trugen aber kaum Früchte. Ursprünglich hatte sich Hellwig ambitionierte Ziele gesetzt: Defa-futurum sollte alle anderthalb Jahre einen grossen Spielfilm sowie zahlreiche – in Hellwigs Terminologie – «Nichtspielfilme» produzieren. Diese Vorgabe erreichte die AG nicht einmal ansatzweise. Mit Im Staub der Sterne (1976) und Das Ding im Schloss (1979) – beide unter der Regie des Regie-Veteranen Gottfried Kolditz – brachte defa-futurum lediglich zwei Spielfilme zustande, die zudem beide nicht Hellwigs Auffassung des Zukunftsfilms entsprachen, und von den zahlreichen meist kürzeren Nichtspielfilmen folgte gerade einmal eine Handvoll dem in der Dissertation entwickelten Konzept.

Im Staub der Sterne

Entführung in die Zukunft

Dazu gehören auch die drei Werkstatt-Zukunft-Filme, die, wie es der Titel bereits erahnen lässt, an Hellwigs Werkstatt Zukunft anknüpfen. Die jeweils halbstündigen Filme haben alle eine ähnliche Ausgangslage: Mehrere Figuren, die verschiedene Typen repräsentieren, werden auf humoristische Weise in die titelgebende Werkstatt Zukunft «entführt», wo sie unter Anleitung eines Supercomputers über einen bestimmten Aspekt der Zukunft diskutieren.

Eine Probandin erzählt in Werkstatt Zukunft I ihre Vorstellungen der Zukunft

Wie bereits in Liebe 2002 mischt Hellwig auch hier Spiel- und offensichtlich gestellte Szenen mit authentisch wirkenden Interviews, verzichtet aber auf so stilisierte Momente wie die futuristischen Tanzszenen. Stattdessen wagt er mehrfach Ausblicke in die Zukunft, etwa in Werkstatt Zukunft I, in dem der Supercomputer Wünsche der Werkstatt-Teilnehmer*innen gleich ins Bild setzt: So sehen wir automatisierte Fabriken, eine Art FKK-Kindergarten im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses und einen automatischen Lieferdienst für Fertiggerichte, der auch gleich berechnet, wie viele Kalorien man mit der Mahlzeit zu sich nimmt.

Anders als Liebe 2002 zeigen die Werkstatt-Zukunft-Filme mögliche Entwicklungen, die entsprechenden Szenen sind aber sehr kurz und insgesamt doch ziemlich harmlos gehalten. Hellwig mag sich in seiner Dissertation auf avancierte theoretische Konzepte berufen, den grundlegenden Beschränkungen, die ihm die Staatsdoktrin auferlegte, entkam er aber nie. Wenn der Zukunftsfilm etwas nicht zeigen durfte, so die absurde Pointe von Hellwigs Vorhaben, dann ist es die Zukunft.

Zukunftsfilme ohne Zukunft

Die Produktionen der defa-futurum richteten sich ausdrücklich an Jugendliche. Diese sollten – und damit wären wir wieder beim propagandistischen Aspekt – für den Aufbau der sozialistischen Zukunft begeistert werden. Um sein Zielpublikum möglichst direkt anzusprechen, bediente sich Hellwig bei Liebe 2002 einer ungewohnten Distributionsform: Der Film wurde nicht in Kinos, sondern in Diskotheken gezeigt. Dabei waren ausgiebige Diskussionen im Anschluss an die Filmvorführung Teil des Konzepts. Ganz im Sinne des für die Prognostik so wichtigen Feedback-Konzepts sollten auf diese Weise Rückmeldungen zum Film in die Entwicklung neuer Stoffe einfliessen.

In ihrer Dissertation und anderen offiziellen Stellungnahmen heben Hellwig und Ritter hervor, dass auf die Vorführungen oft stundenlange Diskussionen folgten. Ob dies tatsächlich stimmt, lässt sich heute nicht mehr überprüfen. Fest steht aber, dass defa-futurum ab Ende der Siebziger zusehends mit Legitimationsproblemen zu kämpfen hatte. Das Ding im Schloss, 1979 erschienen, wurde ein Riesenflop, und Hellwig, der von ehemaligen Mitarbeiter*innen als herrischer Typ beschrieben wird, stand zusehends unter Beschuss. 1981 wurde defa-futurum schliesslich aufgelöst und Hellwig der AG kinobox zugeteilt. Der Zukunftsfilm war damit Vergangenheit.

Erschienen im Filmbulletin 1/2021.

Die im Artikel erwähnten Filme sind alle auf YouTube verfügbar.

Mehr zu defa-futurum gibt es in meiner Studie Bilder einer besseren Welt (als Open Access verfügbar).

Der Filmwissenschaftler Florian Mundhenke, dessen Studie Zwischen Dokumentar- und Spielfilm für mich eine wichtige Referenz darstellt, hat Utopias in Nonfiction Film für das geisteswissenschaftliche Portal H-Soz-Kult besprochen. Mundhenke ist für dieses Thema ein schon fast idealer Rezensent, da er sich nicht nur intensiv mit hybriden Formen zwischen Fiktion und Nichtfiktion (s. den erwähnten Buchtitel), sondern auch mit Science Fiction und verwandten Formen beschäftigt. Seine Rezension zeugt denn auch von seiner Kompetenz. Zwar bringt er sehr wohl einige Kritikpunkte an, insgesamt fällt das Fazit aber eindeutig positiv aus:

Der Filmwissenschaftler Florian Mundhenke, dessen Studie Zwischen Dokumentar- und Spielfilm für mich eine wichtige Referenz darstellt, hat Utopias in Nonfiction Film für das geisteswissenschaftliche Portal H-Soz-Kult besprochen. Mundhenke ist für dieses Thema ein schon fast idealer Rezensent, da er sich nicht nur intensiv mit hybriden Formen zwischen Fiktion und Nichtfiktion (s. den erwähnten Buchtitel), sondern auch mit Science Fiction und verwandten Formen beschäftigt. Seine Rezension zeugt denn auch von seiner Kompetenz. Zwar bringt er sehr wohl einige Kritikpunkte an, insgesamt fällt das Fazit aber eindeutig positiv aus: